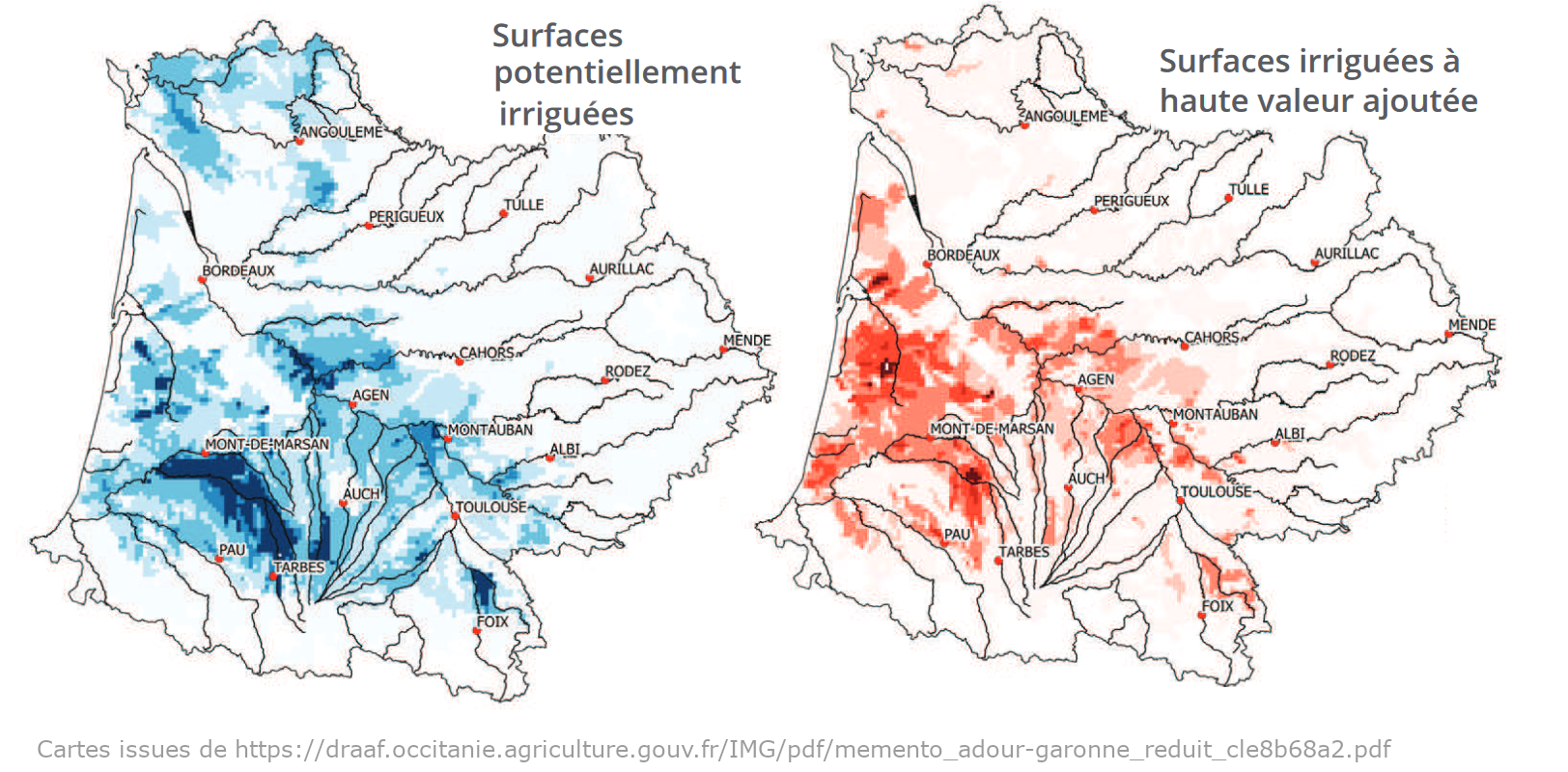

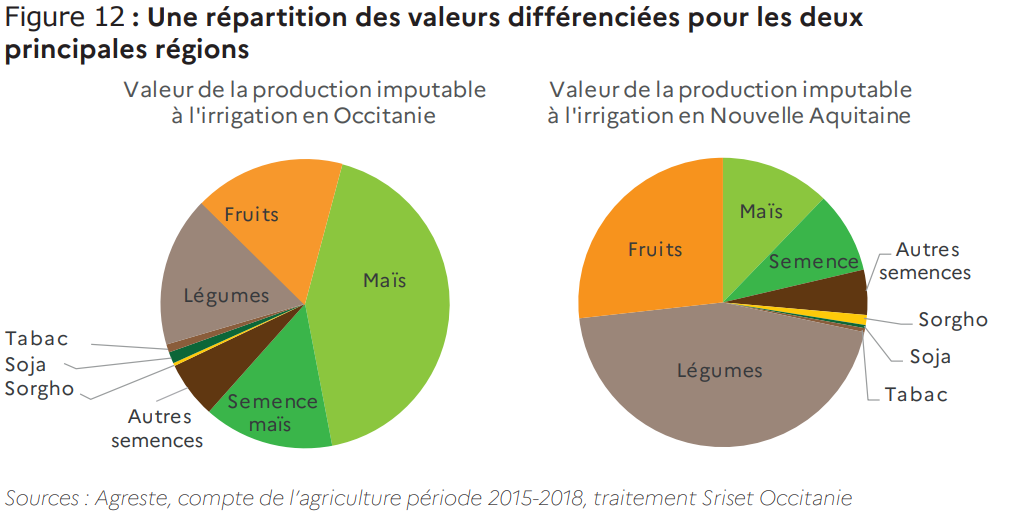

AGRESTE exploite -entre autres- les données du RGA 2020 pour esquisser et même territorialiser le poids économique de l’irrigation dans le bassin Adour Garonne. L’irrigation concerne 20% des agriculteurs du bassin, 10% de sa SAU (dont la moitié en maïs, et ¼ en cultures à haute valeur ajoutée) et 18% (en volume) ou 41 % (en valeur) des production végétales (hors vin). Tout ceci avec 800 millions de m3 d’eau utilisés en moyenne annuelle.

Le m3 génère un plus fort chiffre d’affaires dans les exploitations les plus fortement liées à l’irrigation (5,3€/m3) que celles qui lui ont un lien moyennement fort (2,4€/m3), mais également une plus forte valeur ajoutée (30% contre 17%). Les rendements sont plus forts et plus stables avec l’irrigation, même si la comparaison avec « les cultures non irriguées » manque de finesse. Celles-ci sont très disparates en rendement, mais l’étude n’examine pas les subtilités des types de production dans ces cultures en sec : agroécologie, bio, … alors que certains sont réputés pour stabiliser et sécuriser les rendements, même si ceux-ci sont plus faibles en sec.

Enfin l’irrigation est associée à une plus forte intensité d’emploi agricole, ce qui n’est pas étonnant car ces deux paramètres sont corrélés positivement au chiffre d’affaires et augmentent dans les productions financièrement intensives.

Une petite frustration concerne l’exportation, qui n’était pas l’objet principal de l’étude. On serait intéressé par une analyse détaillée de l’empreinte eau exportée à travers la vente des productions irriguées à l’étranger : maïs grain et semence, fruits à coque et à noyaux, pomme. Sans oublier l’emblématique foie gras de palmipède gavé avec notre maïs irrigué !