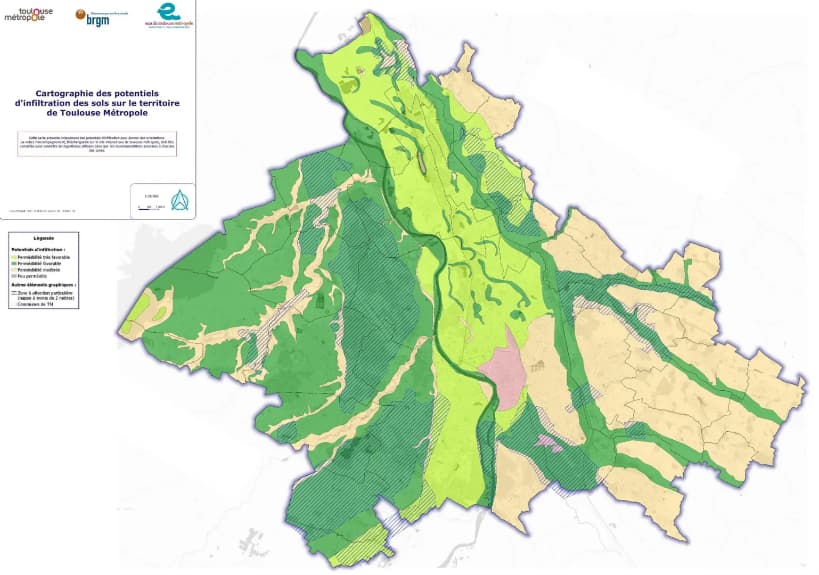

CAPITOUL, capacité d’infiltration des eaux pluviales

de Toulouse métropole

Contexte

L’impératif de gestion à la source des eaux pluviales nécessite de pouvoir assurer leur infiltration. De ce fait la connaissance de la capacité d’infiltration des sols urbains devient une donnée stratégique pour les aménageurs et gestionnaires du territoire urbain. Le service Eau et aménagement de la direction du Cycle de l’eau de Toulouse Métropole a demandé au BRGM d’évaluer cette capacité sur l’ensemble de son territoire. Une telle démarche a déjà été menée sur le territoire de Rennes Métropole (projet “Phoebus”).

Résumé

La gestion à la source des eaux pluviales par des techniques alternatives permet de préserver la ressource par l’infiltration et l’abattement des pollutions véhiculées par les eaux pluviales, tout en contribuant à la nature en ville, au bien-être en ville, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Dans cette optique, Toulouse métropole a sollicité le BRGM pour élaborer un système d’information sur les eaux souterraines et produire une carte de zonage de la favorabilité du sous-sol de la métropole à l’infiltration des eaux pluviales. Pour réaliser cette analyse (en 2022), le BRGM a centralisé de nombreuses bases de données territorialisées (y compris des campagnes piézométriques), nécessitant la mise en place et la livraison d’un système de gestion dédié. Un méta-modèle a également été déployé afin d’analyser les remontées des eaux souterraines. Enfin le BRGM a établi un modèle 3D à maille fine décrivant la perméabilité des sols. Un certain nombre de points de contrôle sur le terrain ont permis de caler le calcul global, reposant sur une méthode de cumul du maximum d’information. L’indice de capacité d’infiltration a ainsi pu être calculé selon une gradation allant de très favorable à peu favorable.

Cette opération, facilitée par l’expérience acquise à Rennes, a permis de fournir à la métropole de Toulouse un outil cartographique de connaissance le plus fin possible au vu des données disponibles, du potentiel d’infiltration sur l’ensemble de son territoire. Cette étude est un préalable à l’élaboration du Schéma directeur des eaux pluviales de la Métropole. Elle est utilisée pour l’évaluation du potentiel de désimperméabilisation, et à la réalisation du zonage pluvial sectorisé annexé au PLUiH.

Ces cartes donnent aux aménageurs des orientations en matière de potentiel d’infiltration pour les études préliminaires. Elles sont utilisées par les services instructeurs des permis de construire et pour l’accompagnement des pétitionnaires. Cependant elles ne dispensent pas les opérateurs de réaliser les études de projet (hydrogéologie, niveau de nappe, perméabilité) ni de prendre en considération d’autres prescriptions (PPR inondation, mouvement de terrain, retrait gonflement d’argiles…).

L’étude a incidemment permis d’identifier un besoin de suivi renforcé de niveaux piézométriques sur l’ensemble du territoire.

- Introduction

- Le secteur d’étude

- La capacité d’infiltration et l’indice de capacité d’infiltration (ICI)

- Base de données géotechniques de la métropole toulousaine

- Préparation des couches de données nécessaires au calcul des ICI

- Carte de l’Indice de Capacité d’infiltration

- Bibliographie

Date

Mai 2022

Contact

Auteur

Stéphane Belbèze, BRGM

Ce document a été réalisé avec le soutien de :