Repenser le cycle de l’eau

à l’échelle de la commune (Colomieu)

COLLECTIVITÉS, GESTION DE LA RESSOURCE

2025 | FICHE, RETOUR D’EXPÉRIENCE

Résumé

Étayé par un suivi rigoureux, le programme associe les habitants de cette petite commune et s’appuie sur une large équipe associant des partenaires publics et privés. Malgré les contraintes foncières et de calendrier, Colomieu démontre qu’un territoire rural peut innover avec de petits moyens pour renforcer sa résilience hydrologique, en recourant aux liens sociaux, en réactivant les fonctionnalités écologiques, et en sollicitant une gamme élargie de financeurs.

Contexte

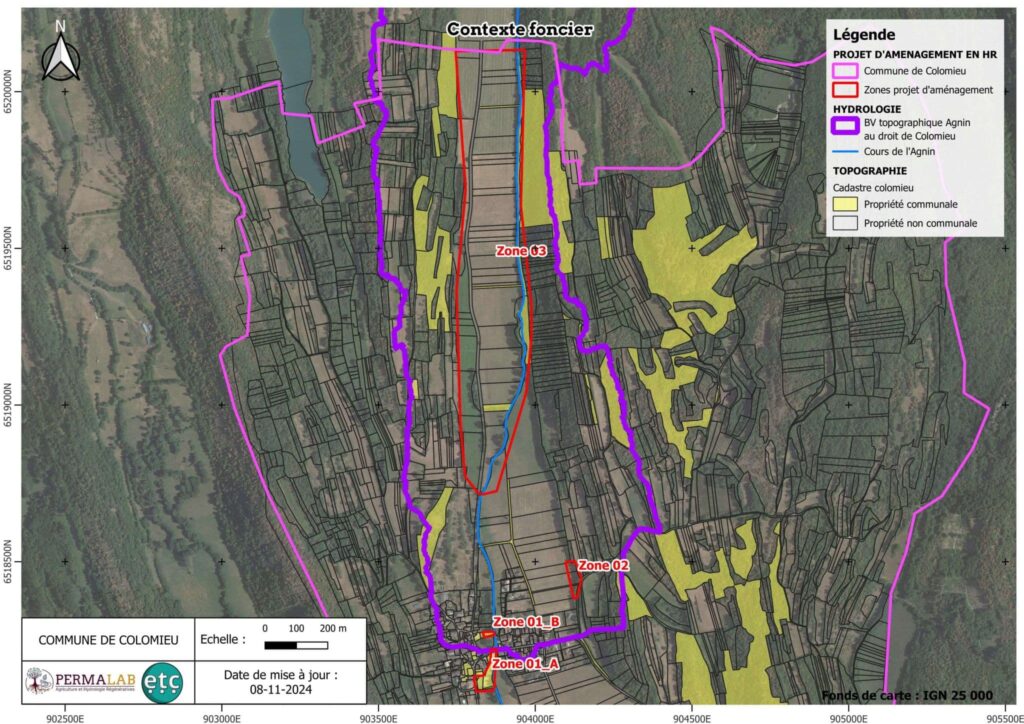

La commune de Colomieu (Ain) s’étend sur 596 ha et compte 163 habitants.

L’équipe municipale de Colomieu élue en 2022 a mis en place plusieurs commissions thématiques ouvertes aux habitants afin de les associer aux réflexions de la municipalité. Au sein de la Commission « eau et climat » (9 personnes dans sa configuration initiale) a émergé le souhait de prendre en compte les risques émergents liés à l’eau et au changement climatique : sécheresse, inondation, perte de biodiversité, etc.

L’équipe municipale a décidé de répondre à cette demande par une approche globale de la résilience du territoire vis-à-vis de l’eau. Elle a saisi pour cela l’occasion d’un Appel à Manifestation d’Intérêt « eau climat » de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse en 2023, pour agir à la régénération des cycles de l’eau. Ce projet a par la suite pris le nom de Plan Territorial de Régénération des Cycles de l’Eau.

Problématique et objectifs

Le territoire de la commune est confronté à un certain nombre de difficultés.

Constats

À l’occasion du remembrement réalisé en 1966, le cours d’eau l’Agnin, a été recalibré en fond de vallée dans la plaine de Bondar. Ses méandres ont été effacés et son cours a été déplacé au pied du versant en bordure de la vallée. L’augmentation de la pente, accélérant sa vitesse et renforçant son énergie, a conduit à une incision (un enfoncement progressif) du lit du cours d’eau. La nappe s’est abaissée avec le niveau d’eau de la rivière. Le remembrement s’est également accompagné d’une dégradation de la trame bocagère et de la ripisylve. La ripisylve, qui a aussi pâti de la baisse du niveau de la nappe, est discontinue ou inexistante dans la plaine agricole.

Le changement climatique se traduit sur la commune de Colomieu par l’augmentation d’un certain nombre de risques. Non loin du village, une route réceptionne les eaux de ruissellement d’un bassin versant de 10ha environ (la colline de Bagne). La route déverse ces eaux dans une parcelle située à l’aval, provoquant un ravinement dans la partie basse de ce terrain.

À proximité du village existait un ancien réservoir à ciel ouvert, implanté sur sources et présentant des fonctionnalités de zone humide en dépit de son caractère artificiel. Cet ancien équipement de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) avait été remblayé pour construire une plateforme sur laquelle avait été installée la poche de 120 m3 assurant la réserve d’eau de DECI.

Au centre du village, la « place des jeux de boules », peu végétalisée, n’offre ni l’ombrage, ni la fraîcheur, ni même le cadre paysager nécessaires à son utilisation. Les chapiteaux utilisés pour ombrager le site ne donnent pas satisfaction.

Le réseau pluvial est déjà en partie déconnecté du réseau d’assainissement. Pour aller plus loin, la commission eau-climat souhaite infiltrer au maximum les eaux pluviales, plutôt que de les évacuer en partie vers le réseau d’assainissement et en partie vers la rivière.

Enfin l’équipe municipale a constaté un besoin d’appropriation de la démarche par la population et de mise en cohérence avec l’histoire de la vallée.

Objectifs

- Restaurer le lien nappe-rivière.

- Restaurer ripisylve et bocage.

- Réduire le risque de ruissellements.

- Réduire le risque d’érosion.

- Restaurer la biodiversité et les cheminements naturels de l’eau.

- Préserver la fonctionnalité DECI de l’aménagement.

- Constituer un îlot de fraîcheur ombragé.

- Infiltrer les eaux pluviales.

- Associer la population lors de réunions publiques.

- Travailler sur l’histoire de la vallée.

Solutions et résultats

Quatre axes principaux sont proposés pour structurer les réponses aux problématiques identifiées :

- Schéma directeur de régénération des cycles de l’eau : il repose sur un diagnostic du territoire. Le schéma directeur aborde plusieurs domaines (hydrologie, trame forestière…) avec une vision à long terme.

- Dialogue territorial : acculturation et concertation impliquant les acteurs locaux.

- Études et chantiers : études, assistance à maîtrise d’ouvrage et travaux sur les sites du territoire, en cohérence avec le schéma directeur.

- Suivi, mesures et valorisation : il s’agit d’évaluer les effets des travaux réalisés, leur apporter les éventuelles corrections nécessaires, et diffuser ces résultats vers d’autres acteurs intéressés.

Le programme de travaux

Zone 1A : Végétalisation de la place du village

L’aménagement de la Place aux Boules a commencé par une désimperméabilisation sur 650 m² avec déconnexion du réseau pluvial. Un jardin de pluie est implanté sur la place, comportant des noues, des tranchées d’infiltration et une végétation multi-étagée. Des fruitiers seront ultérieurement plantés dans le jardin potager communal par l’agent communal ou en chantier participatif.

Zone 1B : Réhabilitation de la zone humide du village

Sur ce secteur est réalisé une restauration paysagère et hydraulique de la zone humide, avec plantation d’arbres et arbustes adaptés. L’ancien aménagement est démoli. Un bassin est reconstitué, d’un volume de 150 m3, dont 120 m3 sont réservés à la DECI. Cet aménagement est conçu pour ouvrir une nouvelle desserte incendie pour le village (partie ouest). Il recrée un espace naturel humide conformément à son fonctionnement ancien.

Zone 2 : Création d’un bassin d’infiltration entre la colline de Bagne et les parcelles ravinées

À l’aval de la zone de collecte des eaux de ruissellement renvoyées par la route est implanté un bassin d’infiltration, à l’amont du ravinement. Une haie est plantée au pied de sa digue. Ce site bénéficie également de plantations paysagères. Enfin, des fascines sont disposées en travers du chemin de l’eau de la route au bassin, afin de ralentir les eaux issues de la colline, collectées et rejetées par la route.

Zone 3 : Plaine de Bondar et aménagements de l’Agnin

L’Agnin sera restauré sur 1 250 ml.

Le projet AMI déposé par Colomieu auprès de l’agence de l’eau RM&C propose d’acquérir une bande de 20m de large pour faciliter le processus de divagation naturelle de la rivière. Cette maîtrise foncière n’est pas encore acquise à la date de publication de la présente fiche (septembre 2025). Un premier projet de reméandrage a été examiné et abandonné, jugé à la fois trop coûteux, et trop exigeant en matière de foncier agricole.

Des aménagements incluant des structures low-tech en bois, imitant le travail des castors, sont proposés, avec une végétalisation de la ripisylve. Ces travaux permettront de diversifier les écoulements et les milieux par une alternance d’ouvrages mange-berge, de radiers et de mouilles et de barrages castor-mimétiques. Ils conduiront à rehausser le niveau de l’eau, faciliter les débordements en crue biennale, et finalement, en renforçant le lien nappe-rivière, à remonter le niveau de la nappe du fond de vallée au bénéfice des milieux humides et des sols agricoles. Leur principe général n’est pas tant de construire des aménagements définitifs que de raviver les processus hydromorphologiques de la rivière.

La Communauté de Commune Bugey Sud, compétente pour la GEMAPI et disposant d’une Déclaration d’Intérêt Général pour ces travaux, a été associée au projet, dont elle porte la maîtrise d’ouvrage pour ce qui concerne les travaux en rivière.

Dans l’esprit de la création des commissions thématiques, la réalisation d’une partie de ces aménagements sera organisée en chantier participatif associant les habitants volontaires, répondant aux attentes de l’un des financeurs.

La trame bocagère fait aussi l’objet d’une proposition de renforcement par de nouvelles haies en travers de la vallée sur trois parcelles communales. Une mare d’infiltration est également proposée sur la parcelle la plus grande, ainsi que des fossés à redents.

La végétalisation (haies transversales et ripisylve) représente un linéaire de 1 660 ml.

Instrumentation et suivi

L’objectif de la stratégie d’instrumentation (déployée par l’association Pour Une Hydrologie Régénérative) est de mieux comprendre les impacts des aménagements d’hydrologie régénérative sur :

- Les processus d’érosion du bassin versant et l’incision des cours d’eau ;

- La disponibilité en eau bleue (étiage, crues, niveau des nappes, etc.) ;

- La modification de l’humidité des sols;

- Les îlots de chaleur.

Au centre de Colomieu les instruments suivants sont installés sur l’Agnin : trois thermomètres, un radar de niveau (hauteur d’eau) et un turbidimètre (teneur en particules de l’eau), une échelle limnimétrique.

Dans la plaine de Bondar une station météorologique a été implantée.

La rivière est instrumentée avant travaux selon le protocole Carhyce pour assurer le suivi des fonctionnalités hydromorphologiques du cours d’eau.

Dans cette plaine, sur l’Agnin, un dispositif de mesure de hauteur d’eau est mis en place sur le pont à la jonction avec la commune de Saint-Germain, en amont des aménagements. Il repose sur une succession de thermomètres disposés à différentes hauteurs et permettant d’identifier en fonction de leurs températures, mesurées à pas de temps fin, quels thermomètres sont immergés et lesquels sont hors d’eau.

La participation de la population

L’équipe municipale a déployé le projet en associant au fur et à mesure la population du village.

Le diagnostic du territoire par le bureau d’études Permalab (mars 2023) s’est conclu par une visite de terrain collective sur les 3 zones concernées, suivie d’une conférence associant 45 personnes pour présenter le concept d’hydrologie régénérative et les principes d’intervention pouvant être proposés.

Un travail spécifique a été déployé afin de raviver la mémoire de la vallée (dans le secteur de Bondar), en recherchant des témoignages via un questionnaire distribué auprès des habitants en vue d’une réunion.

Ainsi plusieurs réunions publiques ont été organisées : 4 en 2024 et trois en 2025.

- Un facilitateur est intervenu sur la réunion de juin 2024 dont l’ordre du jour pouvait présenter une certaine complexité. Ce facilitateur a posé l’objectif, distribué et géré la parole, contenu les éventuelles tensions. Une facilitation graphique a été menée pendant cette réunion.

- La réunion de juillet 2025 a abordé le projet de renaturation de la zone humide proche du village, les propositions de travaux biomimétiques en rivière, l’hypothèse d’un chantier participatif demandé par l’un des financeurs qui a été ciblé sur des travaux low-tech sans danger (l’implantation de fascines plutôt que la construction d’ouvrages castors).

- Le projet de réaménagement de la place de boules été présenté en réunion publique sur site, en particulier pour échanger sur le rôle et la place des arbres.

La municipalité s’est également appuyée sur des communiqués de presse et le bulletin municipal pour diffuser les informations concernant le projet.

L’équipe mise en place

La municipalité a fait appel à un ensemble de conseils et prestataires pour concevoir et mener à bien son programme global :

- Bureau d’étude Permalab : diagnostic du territoire, coordination de l’étude hydrologique, design conceptuel et technique, présentation publique de la démarche proposée.

- Association « Pour une hydrologie régénérative » : conseils pour les aménagements d’hydrologie régénérative, instrumentation du site, capitalisation de la démarche globale, accompagnement de la collectivité par l’intermédiaire des adhérents de la commune.

- Kovalence : conduite et animation de la première réunion de concertation après les 2 premiers mois de l’étude.

- Florent Pellizzaro Études et Conseil : co-traitant de l’étude ; maîtrise d’œuvre pour une zone d’aménagement.

- La paysagiste Lise Maillard : maîtrise d’œuvre des travaux de la place des jeux de boules suite aux propositions de l’étude Permalab d’aménagement de la Place du village et de son jardin de pluie.

- Service GEMAPI de Valence Romans Agglo (Cédric Cadet) : retour d’expérience et conseil en ingénierie low-tech pour ouvrages rivière en bois.

- Service GEMAPI de la Communauté de Communes Bugey Sud : maîtrise d’ouvrage des travaux en rivière.

À cette liste s’ajoutent les financeurs du projet (cf. ci-après).

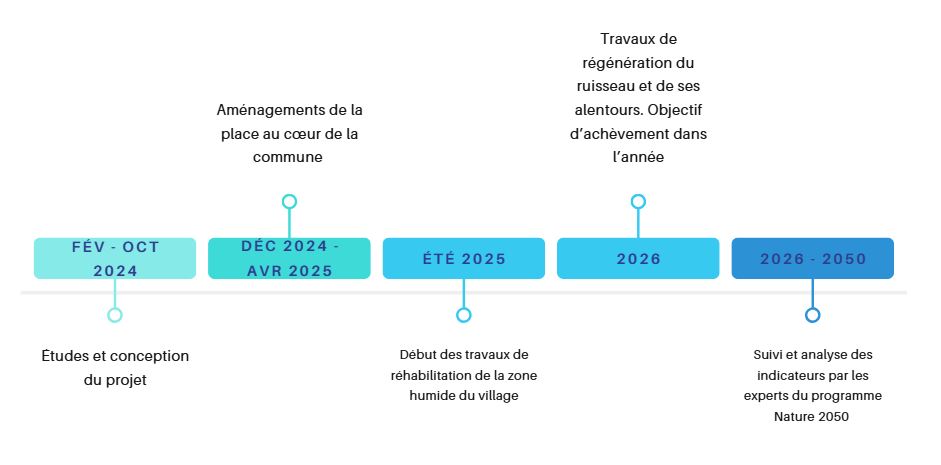

Calendrier des études et travaux

Le projet, en cours, se déroule selon le calendrier suivant :

Aspects économiques

Études et travaux

Ce projet est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Eau et Climat (2023-2026) de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Celle-ci finance le projet à hauteur de 70%. Cet AMI a cadencé le calendrier du projet compte tenu du délai de réalisation limité dans le temps (décembre 2026).

Le Conseil Départemental de l’Ain apporte une subvention de 10%.

En complément de ces financements publics, l’autofinancement du projet est apporté par la Compagnie Nationale du Rhône (77k€), le Crédit Agricole (15k€) et CDC biodiversité (100k€ Nature 2050).

CDC Biodiversité finance le projet à travers son programme NATURE 2050 abondé du montant subventionné pour ce projet par le « fonds MAIF pour le Vivant » (édition 2023-2024) dans le cadre du partenariat entre l’assureur et CDC Biodiversité.

Suivi

Le suivi des effets aménagements réalisés est porté par l’association « Pour une Hydrologie régénérative ». L’association a été lauréate de l’appel à projet de la fondation SETEC en 2025, et financé à ce titre en complément de la subvention de l’agence de l’eau.

Le financement par le fonds Nature 2050 porté par la CdC Biodiversité (sur une enveloppe apportée par le fonds MAIF pour le vivant) implique un suivi du projet par la CdC biodiversité jusqu’en 2050.

Difficultés rencontrées

La maîtrise foncière est le principal facteur limitant de l’opération. Huit propriétaires ont donné leur accord de vente d’une bande de 20m le long de l’Agnin pour la restauration de la zone humide. Pour d’autres propriétaires, ainsi que pour les exploitants, les discussions sont complexes et les négociations font intervenir des considérations hétérogènes : stratégie patrimoniale des propriétaires, stratégie d’exploitation et priorités des agriculteurs en cas de vente SAFER, relations passées entre habitants… La Chambre d’agriculture de l’Ain est sollicitée comme médiatrice, aux côtés de la SAFER.

Les aménagements au cœur de la plaine (haies bocagères et mare) ont été localisés sur les parcelles communales, les seules disponibles, sans tentative de la municipalité de les étendre sur des parcelles privées éventuellement mieux situées qui auraient permis de proposer des aménagements de type baissière.

Le succès de la candidature à l’AMI de l’agence de l’eau a imposé un cadencement du projet jugé rapide pour ses porteurs. En effet, la petite commune de Colomieu ne dispose pas d’une ingénierie du niveau nécessaire. L’équipe a dû faire appel aux bonnes volontés et compétences locales et s’entourer de soutiens associatifs solides. La rapidité de déploiement du projet nécessite de l’accompagner avec une concertation et une participation publiques soignées pour embarquer autant les habitants que les partenaires institutionnels.

Les estimations budgétaires initiales ont dû être révisées. Le montant des travaux initialement estimé a augmenté de 50%. Or c’est l’estimatif initial qui servi de base pour les subventions de l’agence de l’eau et le conseil départemental. L’équilibre budgétaire a aussi connu une évolution du fait de la complexité de la réglementation sur la TVA : faible niveau de récupération par la commune, taux différenciés selon les prestations. L’écart de TVA non récupérée au final s’élève à 45 k€.

« Ils l’ont fait, ils en parlent »

« On a besoin de citoyens qui participent aux conseils municipaux, et s’engagent dans la vie de la commune pour faire vivre des commissions communales. Il faut des gens convaincus en plus des élus. Il est difficile d’avoir 100 % des élus qui s’impliquent fortement.À Colomieu, il faut tout faire soi-même, on a très peu de moyens humains. Un élu à la Communauté de Communes dispose de moyens humains plus importants. À Colomieu on n’a pas d’ingénierie, mais finalement c’est peut-être une chance de devoir se mêler de tout ? Plus la collectivité est de grande taille, plus les élus sont éloignés de problématiques du quotidien, qui sont suivies par les services. Cela peut devenir déresponsabilisant.

Il faut savoir s’appuyer des partenaires convaincus ou que l’on peut convaincre. »

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de :