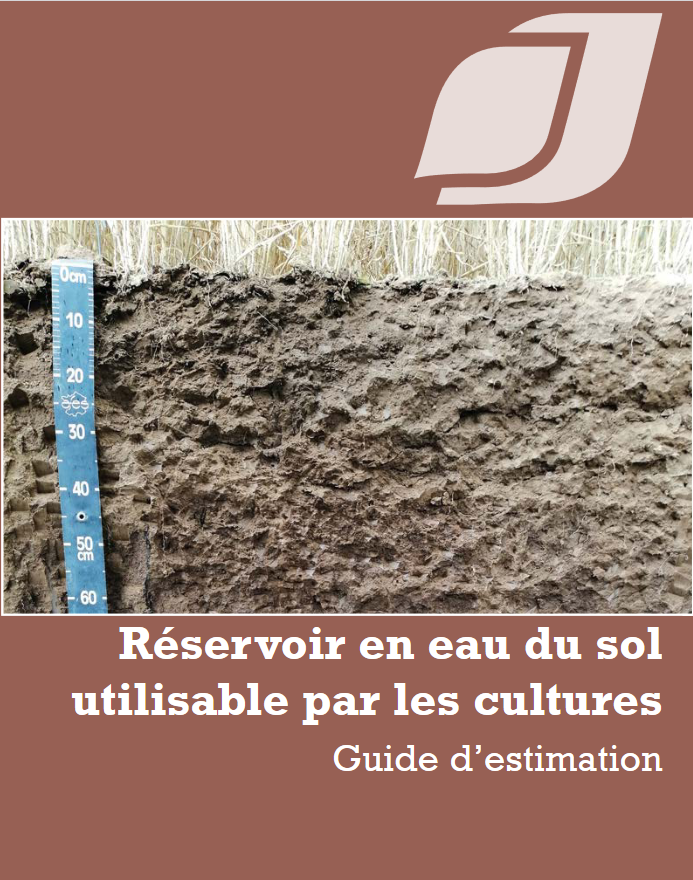

Guide d’estimation du réservoir en eau du sol utilisable par les plantes.

Contexte

- Dans un contexte de changement climatique où les besoins en eau des cultures augmentent et les ressources deviennent de plus en plus rares, améliorer l’efficience de l’eau à la parcelle est devenu un enjeu majeur. Les outils de diagnostic et d’aide à la décision apparaissent comme des leviers importants pour répondre à cet enjeu. Cependant, leur fiabilité est conditionnée à la précision du paramétrage des données d’entrée et, notamment, la description des caractéristiques du sol et la juste évaluation de son réservoir utilisable.

Résumé

- Dans le sol, l’eau se présente sous plusieurs états (eau de constitution, eau liée, eau libre, eau capillaire) et ce sont ces états qui conditionnent sa disponibilité pour la culture. Ainsi, seule l’eau capillaire qui occupe la porosité du sol est mobilisable par la plante. Ce stock d’eau constitut le « Réservoir Utilisable ».Cette variable agronomique, à l’interface sol-plante et indispensable lorsqu’on cherche à déterminer la potentialité des sols, est complexe à évaluer. En effet, toute mesure directe est impossible et elle doit être reliée à une représentation fonctionnelle du système sol-plante afin d’expliciter les paramètres clés qui en permettront son calcul.

- Ce document, au travers de 9 chapitres, reprend les concepts de base de ce « réservoir utilisable (RU) », propose un guide d’estimation de ce réservoir et du Réservoir Utilisable Maximal (RUM) dans de nombreuses situations, et présente les modes opératoires permettant de mesurer les différents éléments nécessaires à cette estimation. Il illustre aussi qu’une meilleure connaissance de la diversité des sols et de la variabilité de leurs propriétés, de la diversité des cultures et de leurs systèmes racinaires, sont des clefs pour la gestion et l’adaptation des agroécosystèmes aux conditions climatiques actuelles et futures.

- Ce guide fait la compilation des résultats les plus récents issus de programmes de recherche réunissant des communautés diverses (des spécialistes de l’hydrodynamique aux agronomes de terrain), et notamment ceux du projet ANR RUEdesSOLS et du Réseau Mixte Technologique (RMT) Sols et Territoires.

1 – Quantifier la quantité d’eau disponible pour les plantes à différentes échelles : de l’agrégat au profil

2 – Les états de l’eau dans le sol et les valeurs caractéristiques de l’Humidité Utile Maximale (HUM)

3 – De l’eau utile dans les éléments grossiers – Evaluation du RUM dans les horizons caillouteux

4 – Des classes et des fonctions de pédotransfert pour estimer le Réservoir en Eau Utilisable Maximal

5 – Racines et extraction d’eau

6 – Utilisation de données de cultures pour estimer le RU

7 – Méthodes d’estimation du réservoir utilisable selon les données locales disponibles

8 – Spatialisation à l’échelle de la parcelle et de petits territoires

9 – Associer une incertitude à l’estimation du RUM ou du RU

10 – Modes opératoires

Date

Septembre 2022

Auteurs

Alain Bouthier (Arvalis) et de nombreux contributeurs associés au projet ANR RUEdesSOLS et du RMT Sols et territoire.

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de :