Ralentir l’eau, un enjeu Commun pour adapter nos territoires

2025 | Dossier

En quelques mots

L’activité humaine dérègle le cycle de l’eau, et le réchauffement climatique aggrave cette dynamique : l’eau devient moins disponible en période de basses eaux et les précipitations plus dévastatrices. La sécheresse des sols est une préoccupation croissante. Manque d’eau, pertes agricoles, pression sur les écosystèmes : les conséquences sociales, écologiques et économiques de ces dérèglements sont déjà tangibles et appellent une action urgente et globale. Ralentir l’eau – en favorisant son infiltration et sa rétention dans les sols et les paysages – constitue une voie d’adaptation essentielle. Ce dossier propose aux élus, aux décideurs, aux acteurs de terrain, des axes de réflexion, des retours d’expérience et des pistes d’action pour repenser l’aménagement du territoire, renouer avec les dynamiques naturelles de l’eau et bâtir des stratégies concrètes pour réduire les vulnérabilités des territoires.

Les enjeux

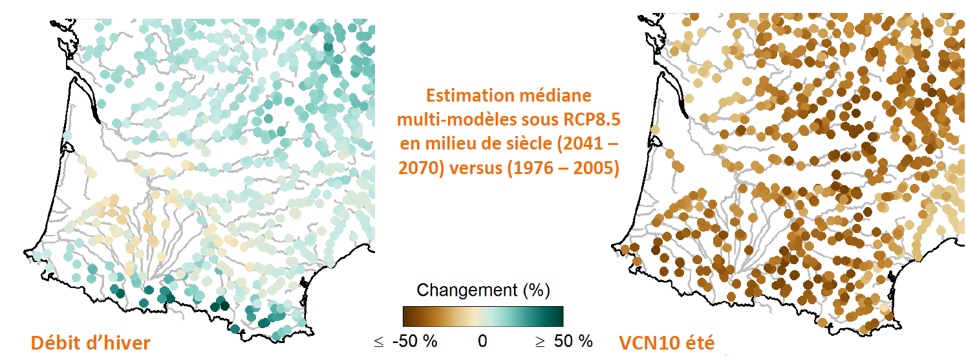

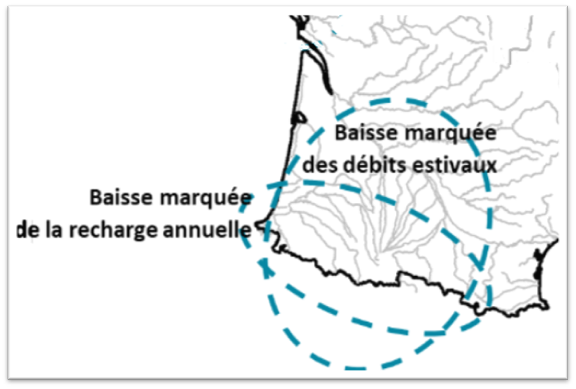

Les plus récentes projections climatiques pour le bassin Adour-Garonne, issues du programme Explore2, dessinent un bassin fortement sensible et impacté par le réchauffement climatique. Le Sud-Ouest se réchauffera plus vite et plus intensément que le reste de l’Hexagone : +2,5°C à horizon 2050 et +4,3°C à horizon 2100. Les futurs de l’eau en Adour-Garonne, actualisés à une maille affinée grâce à Explore2, anticipent de fortes baisses de débits des cours d’eau en été, mais aussi – nouveauté – en hiver. Une réduction drastique des précipitations sous forme de neige se profile également, ce qui impactera particulièrement la moyenne montagne pyrénéenne et le régime hydrologique de la Garonne. Selon Elodie Galko, directrice générale de l’agence de l’eau Adour-Garonne, « 60 % de la pénurie [d’eau, ndlr] en France va se concentrer sur le territoire Adour-Garonne ».

Principaux impacts du dérèglement climatique pour le bassin Adour-Garonne à horizon 2100 :

- Débit annuel moyen en baisse avec ‑25% de débits dans les Pyrénées et ses contreforts.

- -10% de débits hivernaux (décembre à février) pour les cours d’eau de plaine ; -50% de débit en été sur le bassin versant (juillet à août), possibilité de diminution du débit d’étiage (QMNA5) de -60% ponctuellement.

- En moyenne montagne, les régimes nivaux de transition évoluent vers des régimes à dominante pluviale.

- Diminution notable de l’enneigement (jusqu’à -65%).

- Augmentation généralisée des pluies journalières intenses, de la sévérité des sécheresses agronomiques et hydrologiques.

- Phénomènes d’intermittence des cours d’eau qui s’amplifient dans la partie amont des bassins.

- Impacts majeurs sur les usages, la qualité de l’eau et les écosystèmes.

Au vu de ces futurs possibles de l’eau en Adour-Garonne, la gestion de l’eau d’hier et celle de demain seront nécessairement différentes. Il est maintenant impératif de développer des trajectoires d’adaptation ambitieuses, tout en agissant dès à présent. Élus, techniciens, agents de collectivité, scientifiques, société civile… chacun, à la mesure de ses responsabilités et de ses moyens, peut contribuer au renouveau de cette gestion de l’eau. C’est dans l’optique d’accompagner ce mouvement polymorphe, en l’éclairant des expériences d’adaptation menées ici et là, qu’a été conçue cette publication spéciale sur le ralentissement du cycle de l’eau. Car, devant le panel d’actions à portée de main pour adapter nos cadres de vie, des territoires – en France comme à l’international – ont décidé de réhydrater leurs sols. Ils ont déjà fait le choix du ralentissement de l’eau.

Ralentir…

Si l’idée de ralentir nos modes de vie, de déplacement, de production ou de consommation pour freiner les effets du dérèglement climatique fait son chemin, celle de ralentir les cycles de l’eau se déploie progressivement depuis quelques années chez les acteurs et les gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques.

Le paradigme d’abondance de la « ressource » en eau a fait long feu, tout comme la doctrine de « son évacuation » à tout prix. La réhydratation des sols et la sortie du « tout tuyaux » s’organisent sur les territoires pour freiner le trajet de la goutte de pluie jusqu’à la mer. Cependant il reste beaucoup à faire pour penser (et panser) nos paysages de demain, à large échelle. Beaucoup à faire pour tenter de retrouver les dynamiques « naturelles » de l’eau, ce Commun que nous partageons avec les écosystèmes.

©Hagerty Ryan, USFWS de Pixnio

Les actions en faveur du ralentissement et de l’infiltration de l’eau ne sont pas nouvelles. Certains pays du Sud, en particulier leurs agriculteurs mais aussi des citoyens, ont depuis longtemps utilisé des techniques dites « d’hydraulique douce » ou de « conservation de l’eau dans les sols » pour lutter contre les sécheresses et l’érosion qui minent leurs récoltes et l’habitabilité de leurs territoires. En France, les acteurs des milieux aquatiques connaissent bien les bénéfices que l’on peut tirer des actions de restauration des milieux. Leur réflexion sur les questions de ruissellement ou de ralentissement de l’eau n’est pas nouvelle. Dès 2013, sous l’impulsion de la Commission européenne, les « mesures naturelles de rétention d’eau » (MNRE) font en effet l’objet d’études, de projets locaux et bénéficient de financements. Aujourd’hui, alors que les effets du dérèglement climatique sont partout palpables, que les événements météorologiques extrêmes se multiplient, le principe du ralentissement de l’eau connaît un renouvellement et un regain d’intérêt. Dans le sillon des « Solutions fondées sur la Nature » (SfN), l’Union européenne promeut depuis peu les « mesures et territoires éponges ». En France, le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3) fait également une place au ralentissement en appelant à « Améliorer l’infiltration de l’eau pluviale dans les sols » (mesure 21, action 4), « à planter des haies » (mesure 37, action 3), à « accélérer la restauration hydromorphologique des paysages » (mesure 43, action 4), etc. Dans le bassin Adour-Garonne, les membres de l’Entente pour l’eau sont mobilisés sur ce sujet : le 12e programme d’intervention de l’agence de l’eau soutient les projets transversaux et ambitieux s’inscrivant dans une vision élargie des démarches en lien avec le grand cycle de l’eau (restauration des fonctionnalités des milieux, pratiques agroécologiques…). En Nouvelle-Aquitaine, la stratégie régionale pour les transitions, NéoTerra, compte parmi ses objectifs le « rallongement du cycle long de l’eau » par le stockage dans les sols ou encore les Solutions fondées sur la Nature telles que les haies, les zones humides ou les pratiques culturales. En région Occitanie, le Plan régional Eau entend faciliter l’infiltration des eaux dans les sols pour recharger les nappes phréatiques ; la désimperméabilisation des sols, la végétalisation des villes, la transition agroécologique font également partie des objectifs de ce plan.

Des acteurs toujours plus nombreux – gestionnaires, société civile, recherche – s’intéressent au ralentissement et à l’infiltration de l’eau. Pourquoi ? Peut-être parce que ce principe est structurant. Il pourrait constituer une stratégie pour renforcer l’atténuation et l’adaptation des territoires face aux événements hydrométéorologiques extrêmes exacerbés par le dérèglement climatique. Plus largement, il pourrait guider la gestion de l’eau, des zones urbaines aux zones rurales, en concertation à l’échelle des bassins hydrographiques, et participer d’un nouveau « paradigme de l’eau ».

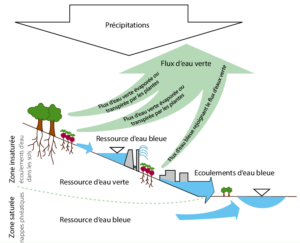

Les bénéfices du ralentissement de l’eau

Pourquoi ralentir le cycle de l’eau et réhydrater les bassins versants ? Pourquoi infiltrer cet « or bleu » dans les sols ? Parce que le cycle de l’eau ne se limite pas aux flux visibles, et qu’une gestion soutenable de l’eau doit aussi intégrer une composante plus discrète mais essentielle du cycle hydrologique : l’eau verte. L’« eau verte » a longtemps été négligée dans les politiques de gestion de l’eau alors qu’elle est la plus abondante, et que son surplus constitue l’eau visible, l’eau bleue. L’eau verte est en effet la plus grande contributrice d’eau douce au niveau mondial. Moins visible que l’eau bleue qui dévale nos rivières et remplit nos lacs, peut-être moins maîtrisable car moins comprise, l’eau qui parcourt les sols et les végétaux, celle qui s’infiltre lentement avant de rejoindre les nappes d’eau souterraine a été mal jugée. En ville comme en campagne, cette eau stationnaire était indésirable, parfois même associée à des problèmes de santé publique. Fut un temps où il fallait à tout prix l’évacuer ; question de prévention.

Pourtant cette eau piégée dans le sol et dans la biomasse végétale n’est pas inactive. Elle est tout aussi indispensable que l’eau dite bleue, qui a traditionnellement été l’objet central des politiques de gestion de la « ressource » en eau. Ralentir et infiltrer l’eau, favoriser l’eau verte, peut contribuer à répondre à certains aléas liés aux excès ou aux déficits d’eau tels que le ruissellement, l’érosion, les coulées de boue, la sécheresse, les inondations, les incendies… Bien que des mesures et des études restent encore à mener pour évaluer et quantifier les effets hydrologiques de telles ou telles pratiques de ralentissement ou d’infiltration, des preuves empiriques localisées sont établies et les bénéfices connus.

ZOOM SUR L’EAU VERTE

La distinction eau verte / eau bleue, est proposée par l’hydrologue suédoise Malin Falkenmark dès les années 1990.

La notion d’eau verte permet de saisir l’importance des paysages, et des éléments qui les constituent, dans le cycle de l’eau et dans la disponibilité de l’eau. Elle permet de saisir le pouvoir de l’aménagement du territoire dans le rétablissement des équilibres hydriques et des capacités d’infiltration des sols.

L’eau verte constitue avec l’eau bleue une des 9 limites planétaires définies par J. Rockström en 2009 : la limite « utilisation de l’eau douce ». Les limites planétaires sont des seuils au-delà desquels les équilibres naturels terrestres seraient déstabilisés, compromettant les conditions d’habitabilité de la planète. Eau verte comme eau bleue sont aujourd’hui en tension et les seuils de risques définis par le cadre des limites planétaires sont pour elles deux dépassés.

LES BÉNÉFICES DE L’EAU VERTE

- L’eau verte détermine le maintien de nos activités, la viabilité (et l’assurabilité) de nos maisons, la qualité de nos cadres de vie ; plus globalement elle conditionne, avec l’eau bleue, l’habitabilité de nos territoires et leur développement.

- L’eau verte participe de la sécurité alimentaire des territoires, en limitant les sécheresses et les pertes de récoltes qui les accompagnent.

- Elle contribue à la santé et à la sécurité publique en permettant d’atténuer les risques liés aux extrêmes météorologiques, comme les îlots de chaleur urbains, les incendies, les inondations ou le ruissellement. Elle soutient une forme de régulation climatique.

- Sa présence dans les sols contribue à préserver les milieux, la biodiversité ainsi que tous les services écosystémiques qu’elle procure, dont le stockage du dioxyde de carbone et la fonction nourricière.

- Elle permettrait enfin une meilleure qualité de l’eau, car une eau ralentie et infiltrée a plus de chance d’être – pour partie – épurée par les écosystèmes.

L’intérêt de redonner l’eau aux sols et aux végétaux prend tout son sens. Ils sont des alliés fiables pour une gestion soutenable et robuste de ce Commun, et pour atténuer les effets du réchauffement climatique.

« L’eau verte constitue notre principale source d’approvisionnement en eau douce, elle détermine la qualité de notre cadre de vie ou notre résilience face aux aléas météorologiques extrêmes. Tous les acteurs publics devraient aujourd’hui se saisir de cette question de la restauration des dynamiques naturelles du cycle de l’eau. »

Agir…

Comment agir en faveur du ralentissement du cycle de l’eau ? La réponse n’est pas uniforme, ni « prête à l’emploi ». Elle est, comme souvent, contextuelle. L’existence de freins est indéniable, mais la transformation du modèle de gestion de l’eau est d’abord une question d’engagement politique : un engagement qui pourra être soutenu et mis en action grâce à une palette de solutions et de voies à explorer qui, elles aussi, existent. C’est tout l’objet de ce dossier spécial.

« Travailler en alliance avec la nature implique une part d’incertitude, c’est (aussi) une affaire de détermination. » (Construction d’un ouvrage castor-mimétique de branchages et terre ©Projet de recherche RESTOR)

Pour ralentir l’eau et hydrater les sols, il faudra concilier des actions dites correctives, de court terme – pourvu qu’elles s’inscrivent dans une durabilité forte –, avec des engagements concrets, de long terme et sur de vastes périmètres. Le troisième volet de ressources de ce dossier donnera une idée des actions possibles à grande échelle.

Il faudra prendre en compte les effets possibles du réchauffement climatique sur son territoire pour sélectionner, dimensionner, ajuster ou combiner les actions (cf. infra « outils d’accompagnement »). Mais il faudra certainement aussi reconnaître que travailler en alliance avec la nature implique une part d’incertitude, et demande d’accepter de ne pas tout maîtriser. Travailler avec la nature comme alliée est aussi une affaire de détermination.

Lever les freins

Qu’ils soient techniques, réglementaires, financiers ou assurantiels, les freins au ralentissement de l’eau sont peu à peu levés par des acteurs associatifs, des collectivités pionnières, des consortiums d’acteurs publics/privés innovants, mais aussi par des dispositions législatives nouvelles et la création de financements. Intégrer la préservation de l’eau dans la politique de gestion foncière, intégrer l’eau et sa gestion à la source dans les documents de planification urbaine, ouvrir des espaces de débat sur les solutions à mettre en place… sont autant de leviers politiques à actionner localement pour favoriser la réhydratation des sols et le ralentissement de l’eau. De nombreux exemples sont mis en lumière dans ce dossier, notamment l’action de Colomieu dans l’Ain.

7 RAISONS DE RALENTIR L’EAU SUR SON TERRITOIRE

Choisir de ralentir l’eau sur son territoire, c’est…

- Améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants

- Préserver la santé et la sécurité publique de son territoire

- Réduire les vulnérabilités de son territoire face aux effets du réchauffement climatique

- Profiter des nombreux co-bénéfices du ralentissement de l’eau pour les écosystèmes, mais aussi pour la société et l’économie du territoire

- Opter pour des solutions rentables économiquement en matière d’atténuation des catastrophes naturelles

- Choisir des actions d’avenir pour lesquelles des financements existent

- Se donner une occasion de rediscuter de la gestion et de la gouvernance de l’eau sur son territoire, et vivifier la démocratie locale !

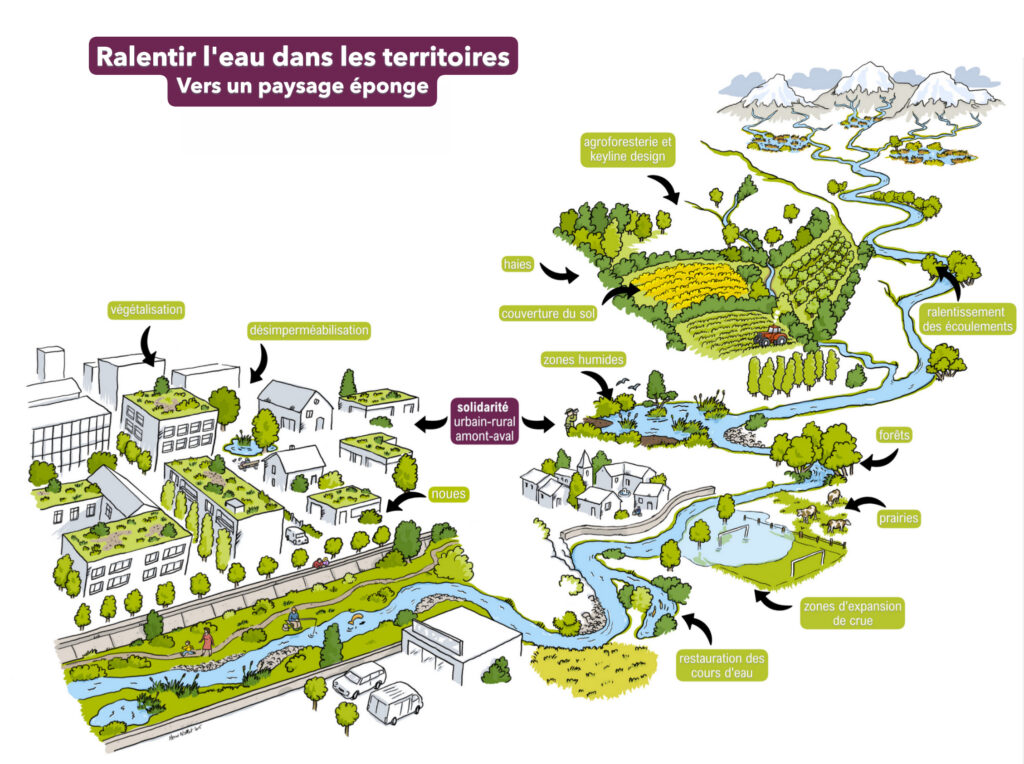

Une palette de solutions à disposition

Un éventail d’outils et de méthodes issus du génie écologique, parmi lesquelles les Solutions fondées sur la Nature, les Mesures naturelles de rétention d’eau ou des techniques plus classiques d’aménagement du milieu fluvial ou urbain, sont à portée de main pour ralentir l’eau, l’infiltrer et favoriser sa gestion globale soutenable. Restauration de zones humides, restauration du cours dit naturel des rivières, désimperméabilisation des sols, plantation de haies et restauration du bocage, dédrainage des parcelles agricoles… sont quelques-unes des options qui se déploient localement dans un nombre croissant de territoires pour leur pertinence dans la lutte contre les effets du dérèglement climatique – de la pénurie aux excès d’eau –, mais aussi pour leur coût restreint. Un rapport coûts/bénéfices qui les place parmi les actions les plus rentables économiquement en matière d’atténuation des catastrophes naturelles.

Si les preuves de l’efficacité de certaines de ces solutions sont toujours discutées, si des mesures de suivi rigoureuses de certaines pratiques de ralentissement manquent encore, des sites sont actuellement instrumentés. La recherche se saisit de ce sujet encore peu exploré, comme en témoigne la synthèse de l’INRAE sur le sujet. Les données arriveront et ne manqueront pas d’alimenter l’ajustement et la combinaison de ces mesures, actuellement qualifiées de « sans regrets », pour assurer leur robustesse et résoudre les éventuelles nuisances occasionnées.

Tous interdépendants : mailler les territoires et les services

Le principe de ralentissement de l’eau interroge la pertinence des échelles de gestion, le lien entre bassin de vie et bassin versant, et souligne les interdépendances des territoires urbains et ruraux. Villes et campagnes coexistent au sein d’un même bassin, forment un continuum. Les villes ne fonctionnent pas de manière isolée et vice-versa. Ralentir l’eau bénéficie à tous, écosystèmes compris, et renouvèle le principe de solidarité et de responsabilité mutuelle mis en place par les lois sur l’eau de 1964 et 1992.

Le ralentissement de l’eau pousse ainsi à penser nos interdépendances. Et si le maillage des territoires à l’aide d’infrastructures grises a pu être fait, c’est maintenant le maillage à l’aide d’infrastructures vertes qu’il s’agit d’organiser. Les dispositifs comme les trames vertes et bleues, la mise en cohérence des documents d’aménagement, d’urbanisme, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)… sont autant d’outils à disposition pour y parvenir. Cela implique d’agir en complémentarité et en synergie avec d’autres secteurs œuvrant sur les territoires : transport, agriculture, urbanisme… mais aussi entre services gestionnaires de l’eau. Le morcellement des structures gestionnaires et la répartition des compétences ne concourent pas toujours à favoriser ces synergies. Mais, en attendant l’évolution du cadre réglementaire, de nouvelles façons de procéder peuvent être expérimentées pour travailler aux échelles pertinentes et à la mesure des enjeux climatiques, comme le prouvent certains retours d’expérience pointés par ce dossier, en particulier le travail de la métropole de Lyon.

De l’indispensable gouvernance élargie, équilibrée et transparente

Plus loin, éclot le besoin d’arènes pour débattre, car ces questions ne peuvent plus rester l’apanage des seuls experts, mais doivent faire l’objet d’un renouveau démocratique qui remet les dimensions et les enjeux territoriaux, sociaux comme écologiques, au centre des débats. Les Commissions locales de l’eau (adossées aux SAGE) font partie de ces arènes, mais souffrent (entre autres) d’un manque d’identification en tant qu’acteur du dialogue et de la politique locale de l’eau. Le débat ne peut plus rester focalisé sur tel ou tel aspect très spécifique, au risque de retomber dans une vision restreinte. Au contraire, les débats autour des choix à opérer doivent maintenant conjuguer les enjeux sociaux et écologiques et inclure toutes les parties prenantes, y compris les scientifiques, les usagers et la société civile. La réception par le public des mesures de gestion de l’eau n’est souvent problématique que lorsque ces mesures n’ont pas été débattues largement, et que la politique de gestion n’a pas été coconstruite avec toutes et tous.

Les solutions de ralentissement de l’eau proposées dans ce dossier documentaire ne sont pas miraculeuses, transposables partout ou sans inconvénients ; surtout dans les milieux très anthropisés, qui n’ont pas été conçus pour vivre « avec » les milieux humides. Elles sont cependant une voie à prendre et à combiner avec d’autres solutions, pour proposer une réponse locale à la mesure des enjeux posés par le dérèglement global et les vulnérabilités des territoires.

Peut-être le principe de ralentissement et d’infiltration de l’eau dans les sols fera-t-il partie des fils principaux à tisser pour composer des liens nouveaux et équilibrés entre territoires connectés par l’eau, ou pour faire éclore ce « nouveau contrat hydro-social » qui reste à construire ?

PRÉSENTATION DU DOSSIER

Face à la surcharge informationnelle, la Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest publie chaque année des dossiers documentaires rigoureux, structurés, parfois illustrés, sur un thème liant eau et dérèglement climatique. A travers ces dossiers, elle propose des parcours cohérents et balisés au sein de ressources de natures variées (retours d’expériences, guides techniques, articles de recherche, mais aussi vidéos, podcasts, articles de presse, etc.) et complémentaires, dûment sélectionnées pour leur pertinence et l’éclairage qu’elles apportent sur la thématique traitée.

« Comment ralentir l’eau dans nos territoires ? » est la question – pragmatique – qui a constitué le fil rouge de ce dossier spécial. Elle a guidé la sélection des documents.

Pour inspirer aux décideurs publics et à leurs équipes techniques des réponses à la mesure des enjeux posés par le dérèglement climatique, mais aussi pour offrir un parcours thématique à la fois utile à un large public, pertinent pour différents milieux, et ambitieux, le choix a été fait de proposer au lecteur un itinéraire structuré en 3 volets :

-

Ralentir l’eau avec le keyline design.

« Pour des paysages ruraux qui ralentissent l’eau » : Une sélection de ressources centrée sur les pratiques de ralentissement adaptées aux milieux rural, agricole et aquatique.

- « Pour des villes qui ralentissent l’eau » : Une sélection de ressources et d’actions déployées ou déployables dans les milieux urbanisés.

- « Pour des bassins versants qui ralentissent l’eau » : Une sélection de ressources présentant des outils, des démarches ou des actions déployées sur de vastes périmètres, à l’échelle hydrographique, pour inviter à penser grand et global. Pour inviter à dépasser la dichotomie « métropoles vs campagnes » et repenser les liens d’interdépendance qui se nouent au sein des bassins de vie.

Dans la perspective du ralentissement et de l’infiltration de l’eau, le sol occupe une place centrale, cruciale. Il est l’élément qui relie les milieux, le connecteur. Il est l’allié principal et incontournable pour ralentir et infiltrer l’eau. Il sera donc présent en filigrane tout au long de ce dossier.

Une sélection d’outils d’accompagnement et d’aide à la décision en contexte de changement climatique est également proposée dans le volet 3. Par ailleurs, un tableau de synthèse des pratiques de ralentissement met en lumière les effets principaux de chacune.

Chacun des 3 volets de ressources est organisé autour d’ensembles de pratiques visant à ralentir les écoulements, à les infiltrer et à améliorer les capacités de rétention d’eau des milieux : pratiques agroécologiques, pratiques d’aménagement du paysage et du continuum fluvial, pratiques de gestion des eaux pluviales, mais aussi pratiques organisationnelles ou de gouvernance… Ces ensembles mêlent mesures de ralentissement comme d’infiltration, procédés issus du génie écologique comme des sciences humaines et sociales : ils ne sont pas figés. Au contraire, ces regroupements sont poreux. Ils rappellent l’importance d’une approche systémique et intégrée des dynamiques hydrologiques à toutes les échelles. Ils sont le reflet de la complexité des socio-hydrosystèmes, et l’enjeu de la progression des connaissances scientifiques sur le sujet de ce dossier se fait ici ressentir.

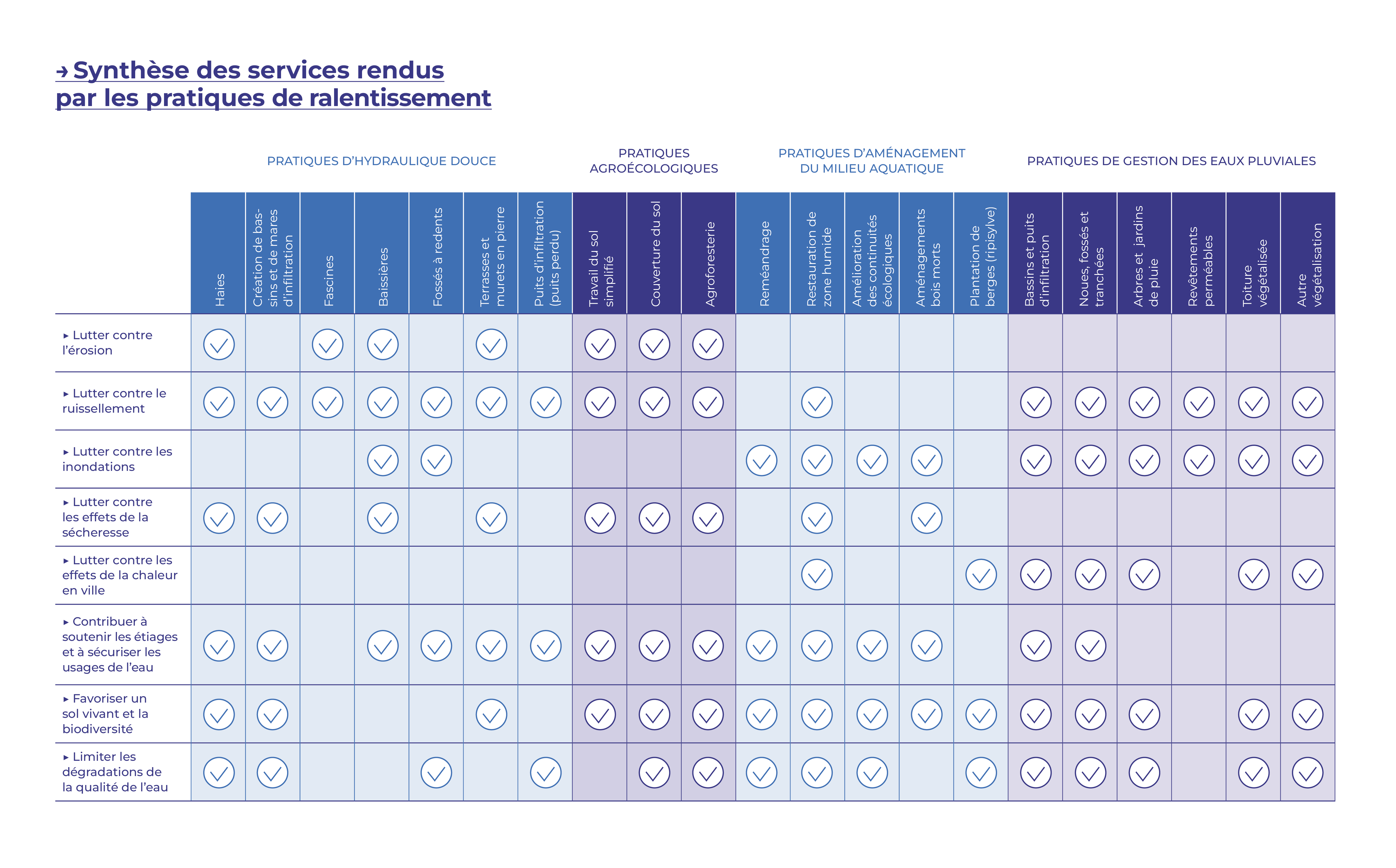

QUELS PROCÉDÉS DE RALENTISSEMENT POUR QUELS EFFETS ?

La proposition de grille de lecture ci-dessous vise à donner au lecteur une vision synthétique des services rendus par les procédés de ralentissement traités dans ce dossier spécial.

Ce tableau de synthèse des effets principalement recherchés par les pratiques de ralentissement de l’eau est non-exhaustif et perfectible. Comme toute classification, il fige des phénomènes par nature dynamiques, discutés et discutables, et impose une vision qui ne demande qu’à évoluer.

Il est entendu que c’est grâce à une combinaison de pratiques qu’il sera possible de répondre aux enjeux évoqués dans ce tableau ; les procédés listés permettant avant tout de contribuer à lutter contre les vulnérabilités et les risques encourus par les territoires.

Sélection de ressources

VOLET 1. Pour des paysages ruraux qui ralentissent l’eau

Ralentir l’eau en milieu rural, c’est conjuguer des gestes simples, des savoir-faire paysans et des techniques issues du génie écologique déployées par les gestionnaires des milieux aquatiques. La mosaïque d’actions ci-dessous en témoigne : elle montre comment les pratiques d’hydraulique douce comme la plantation de haies bocagères, l’usage de fascines ou le recours au keyline design permettent de freiner le ruissellement et de régénérer des sols fragilisés. Elle donne aussi à voir l’importance de la couverture permanente des sols ou de l’agroforesterie, pratiques agroécologiques qui renforcent le rôle de réservoir d’eau et de biodiversité de la parcelle agricole. D’autres expériences portent sur les milieux aquatiques : reméandrage de rivières, restauration de zones humides, ou encore réactivation des processus naturels par des ouvrages low-tech pour inspirer des aménagements qui amortissent crues et sécheresses.

Chaque pratique a ses bénéfices, mais leur intérêt se révèle surtout dans leur combinaison. Haies et cultures de conservation retiennent l’eau en amont, les sols la stockent, les zones humides la restituent : un continuum d’interventions qui recrée des paysages vivants, fertiles et plus robustes.

Sélection de pratiques :

- Aménagements d’hydraulique douce sur le bassin versant de la Nonette pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols (Fiche, Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique)

- Dédrainer pour ralentir l’eau et retrouver une mosaïque de milieux prairiaux (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest).

- Régénération des sols dégradés par la gestion hydrographique (Etude, Permalab)

- Rencontre avec Manuella Broussey – Histoire et réparation des aménagements ruraux (Vidéo, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Le modèle LASCAR, un outil d’aide à la décision pour la régulation des flux hydrosédimentaires par les haies (Etude, Réseau Haies France)

- Ouvrages castor et agriculture (Vidéo, H2O’Lyon et Réseaux Rivières TV)

- La haie agricole, définition et bénéfices (Page web, Agroforesterie association)

- Keyline design – Fiche technique (Page web, Triple Performance)

- Déploiement de la méthode Keyline Design sur les territoires de Rhône Crussol et Arche Agglo (Rapport, Rhône Crussol et Arche Agglo)

- Cultiver l’eau douce (Monographie, éd. Ulmer)

- Ralentir et conserver l’eau dans les têtes de bassin versant : enjeux, solutions et évaluation des effets hydrologiques (Rapport, INRAE)

- Fascines et haies pour réduire les effets du ruissellement érosif (Rapport, AREAS)

- Fascine – Fiche technique (Page web, Triple Performance)

- Ardèche : l’hydrologie régénérative au secours de la viticulture (Podcast, Les agences de l’eau)

- Hydrologie Régénérative : Méthodologie de quantification des impacts pour les sites pilotes (Article, Dynamiques environnementales)

- 7 façons dont cette ferme récolte de l’eau (Vidéo, Andrew Millison)

- Préservation des zones humides dans les espaces forestiers publics de Lozère (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Projet de recherche BAGHEERA (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Ferme du temple (Fiche, Office français de la biodiversité)

- Agriculture de conservation des sols et eau (résultats issus du projet BAG’AGES) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Adapter l’élevage ovin aux effets du changement climatique grâce à l’agroforesterie (PARASOL) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Infographie – Les bénéfices de l’agroforesterie (Page web, ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire)

- Agroforesterie : GAEC « ferme de l’auberge » (Vidéo, Val de Drôme en Biovallée)

- AGROFORESTERIE : Améliorer l’efficacité agro-écologique des systèmes agroforestiers (Page web, AGROOF)

- Agroforesterie participative en vallée du Rhône (Site web, Agroforesterie Nord-Isère)

- Ralentir et conserver l’eau dans les têtes de bassin versant : enjeux, solutions et évaluation des effets hydrologiques (Rapport, INRAE)

- Maraîchage sur sol vivant : la gestion quantitative de l’eau (Vidéo, Solagro)

- Bilan du programme de valorisation des prairies naturelles inondables (Rapport, Adasea 32)

- Fonctionnement hydrique des sols en agriculture de conservation (Article, Association française d’Agronomie)

- Ardèche : l’hydrologie régénérative au secours de la viticulture (Podcast, Les agences de l’eau)

- Projet FR-eau-MAGE (Site web, INRAE)

- SMIDDEST – Les solutions sont dans la nature (Vidéo, SMIDDEST)

- Replay de la Rencontre avec Marlène VISSAC – L’hydronomie (Vidéo, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Rehausser le lit mineur pour ralentir l’eau et soutenir la nappe (Bonnieure) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Restauration complète du Drugeon (reméandrage) (Fiche, Office français de la Biodiversité)

- Recueil d’expériences : Restauration fonctionnelle de tourbières dans le massif du Jura (Dossier, CEN Franche-Comté)

- Reconstitution des écoulements de surface de deux affluents de la Clauge amont (forêt de Chaux) (Fiche, Office français de la Biodiversité)

- Le reméandrage de la Drésine et du ruisseau de Remoray (Fiche, Office français de la Biodiversité)

- Restauration de la sinuosité du Neubaechel et d’une zone d’expansion des crues à Eckwersheim (Fiche, Office français de la Biodiversité)

- Restauration de la zone d’expansion de crues de St Georges de Luzençon sur le bassin du Cernon (Fiche, Agence de l’eau Adour-Garonne)

- Espace de mobilité de l’Adour (Fiche, Agence de l’eau Adour-Garonne)

- Installation d’ouvrages mimétiques castor sur la Lierne à Chabeuil (Vidéo, H2O’Lyon)

- Des ouvrages low-tech pour réactiver les processus naturels (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Guide pour l’élaboration de suivis d’opérations de restauration hydromorphologique en cours d’eau (Guide, Office français de la Biodiversité)

- Réhabilitation de zones inondables et humides (Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Restauration des zones humides du plateau landais (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Zones humides : expériences d’entretien et de restauration CD 82 (Vidéo, CD82)

- Projet de recherche RESTOR (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Projet RéZHilience (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

VOLET 2. Pour des villes qui ralentissent l’eau

Ralentir l’eau en ville, c’est changer de paradigme : ne plus chercher à l’évacuer systématiquement mais lui redonner une place dans l’espace urbain. Car la ville minérale, imperméabilisée, concentre aujourd’hui de nombreuses vulnérabilités face à des situations météorologiques plus intenses, plus fréquentes, plus longues : inondations éclair, déficit hydrique, chaleur urbaine amplifiée. Les expériences recensées ici esquissent un autre modèle, où la pluie devient ressource et alliée.

Certaines ressources montrent comment intégrer l’eau dans les politiques de la ville – des chartes qualité aux schémas directeurs – pour que chaque projet urbain, du quartier au territoire, anticipe la gestion pluviale. D’autres explorent la désimperméabilisation et la végétalisation des espaces publics, la déconnexion des réseaux ou la transformation des cours d’école en îlots de fraîcheur. Les publications rassemblent aussi des exemples de gestion des excès d’eau, grâce aux noues, bassins ou tranchées de Stockholm, qui conjuguent sécurité et paysage. Enfin, plusieurs expériences rappellent que rien n’est possible sans coopération : services techniques, urbanisme, gestionnaires de l’eau et propriétaires privés doivent travailler ensemble pour réinventer la ville avec l’eau.

Sélection de pratiques :

- Déconnecter entièrement un bassin versant dans un tissu urbain existant, pour protéger les habitants en leur offrant un paysage de qualité. (Etude, Agence ATM)

- Plan pluie du Grand Reims (Podcast, OiEau)

- La Charte Qualité nationale des ouvrages et aménagements de Gestion durable et intégrée des Eaux Pluviales (Guide, Astee)

- Eau et ville, un nouveau centre de ressources dédié aux eaux pluviales (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Ville éponge : gérer les eaux pluviales, de l’échelle de la collectivité à celle de la parcelle (Vidéo, IdealCO)

- Les solutions pour une meilleure gestion de l’eau à la parcelle et dans le logement (Rapport, Union sociale pour l’habitat)

- Intégrer la gestion des eaux pluviales dans son projet (Rapport, Nantes Métropole)

- L’eau pluviale dans les autorisations d’urbanisme (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Pour une politique territoriale de gestion des écoulements pluviaux (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Ville perméable, Grand Lyon : Une stratégie métropolitaine pour la gestion alternative des eaux pluviales (Rapport, A’urba)

- Projet Renouv’eau, place Fontanges à Villefranche de Rouergue (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Parking expérimental d’infiltration des eaux de pluie (Rapport, Valence Romans Agglo)

- La désimperméabilisation des sols : du principe à la mise en œuvre (Rapport, Cerema)

- Identifier le potentiel de désimperméabilisation des sols (méthode EPODES du Cerema) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Comment intégrer la désimperméabilisation dans son projet ? (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Retours d’expérience sur l’utilisation de Techniques alternatives (GEPU) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Je débranche ma gouttière (Page web, ADOPTA)

- Retour d’expérience sur les arbres de pluie à Lyon, une stratégie efficace de gestion des eaux pluviales pour la ville existante (Rapport, Métropole de Lyon)

- Les arbres de pluie – livret technique (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Gérer ses eaux pluviales (Page web, Métropole de Lyon)

- Parapluie-hydro (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Outils FAVEUR – Toiture végétalisée (Fiche, Cerema)

- Infiltration des eaux pluviales de la cité de la Montade à Aurillac (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Adaptation : comment Copenhague est devenue une « ville éponge » (Page web, Usbek & Rica)

- Intégrer les enjeux de gestion quantitative de l’eau dans le PLUi (CA La Rochelle) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Gestion durable des eaux pluviales : les fiches actions (Rapport, ministère de la Transition écologique)

- Guide Solution de gestion durable des eaux pluviales (Gestion patrimoniale) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

VOLET 3. Pour des bassins versants qui ralentissent l’eau

Ralentir l’eau dans un bassin versant, c’est aborder ce territoire de vie et d’eau avec une approche holistique. La division urbain-rural du territoire dérive d’une dichotomie artificielle qui masque la réalité du continuum entre ces deux espaces. Des opérations menées sur de vastes périmètres – venues d’Australie, de Slovaquie, d’Inde, de Chine mais également d’Europe et du grand Sud-Ouest avec le projet de recherche SpongeWorks – sont présentées dans les références ci-dessous. La diversité des initiatives à l’origine de ces projets et leurs modes de pilotage variés sont des sources d’enseignement pour faciliter chez nous des démarches participatives et multi-acteurs.

Les porteurs de futurs projets de ralentissement de l’eau sur de vastes périmètres peuvent s’appuyer sur divers outils, logiciels et méthodes, qui leur permettront de comprendre et de simuler le fonctionnement des bassins, et de tester les effets des actions proposées sur la circulation de l’eau. Enfin, pour éviter toute maladaptation, ils pourront s’appuyer sur les dernières données disponibles sur le changement climatique, accessibles via des outils comme DRIAS-Eau, Méandre, etc.

Sélection de pratiques :

- Projet de recherche SpongeWorks (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Rencontre SpongeWorks (Vidéo, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Bassin de la Vesdre : Modéliser les effets des Solutions fondées sur la Nature (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Revegetation Does Not Decrease Water Yield in the Loess Plateau of China (Article, AGU, Chine)

- Paddock to planet- restoring Australia’s large water cycle with hydrological « Blue corridors » (Site web, Tals institute, Australie)

- Rendre l’eau à la terre, transmission des savoirs traditionnels et résilience écologique, l’expérience des Johads en Inde (Rapport, Fondation Danielle Mitterand, Inde)

- Green restoration program for the Košice region of Slovakia : landscape and watershed recovery 2021-2030 (Rapport, Košice self-governing Region, Slovaquie)

- Mulloon rehydration initiative (Page web, Mulloon Institute, Australie)

- Repenser le cycle de l’eau à l’échelle de la commune (Colomieu) (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- Bilan de l’AMI « Eau et climat : agir plus vite, plus fort sur les territoires » (Site web, agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse)

- Quantification de l’impact hydrologique des solutions basées sur la nature avec MIKE SHE – exemple du bassin de la Vesdre (Vidéo, DHI Training portal)

- C3PO – Un outil innovant de l’EPTB Durance pour faire face à l’adaptation aux changements climatiques (Page web, ANEB)

- Quel rôle donner à la société civile dans l’invention d’un nouveau modèle de territoire ? (Page web, Projet urbain)

- Exzeco : Modélisation du ruissellement sur les bassins versants (Page web, Cerema)

- ÉROS : un logiciel de modélisation hydrologique semi-globale (Page web, BRGM)

- GARDÉNIA : un logiciel de modélisation hydrologique (Page web, BRGM)

- Le modèle LASCAR, un outil d’aide à la décision pour la régulation des flux hydro-sédimentaires par les haies (Etude, Réseau Haies France)

- Climadiag commune (Outil, Météo-France)

- DRIAS Eau (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

- DRIAS climat (Site web, Météo-France)

- MEANDRE (Site web, INRAE)

- MAKAHO, observer les tendances des cours d’eau (Fiche, Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest)

L’info en plus

Des collectivités françaises engagées dans des démarches territoriales de régénération des cycles de l’eau

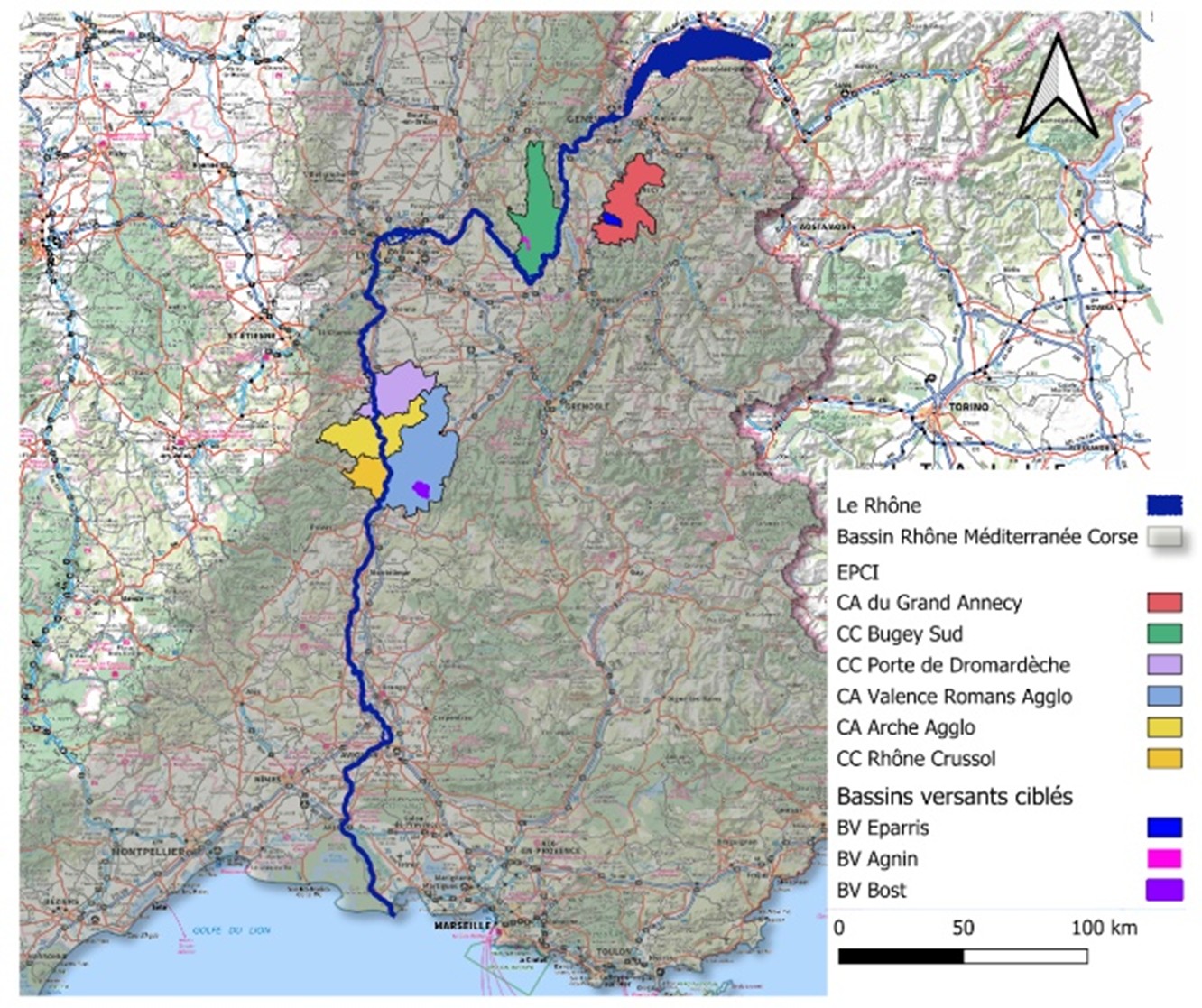

Plusieurs collectivités françaises sont engagées dans des démarches de régénération des cycles de l’eau à l’échelle territoriale. En lien étroit avec l’association « Pour une hydrologie régénérative » (PUHR) et financés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Eau et Climat : agir plus vite, plus fort sur les territoires de Rhône Méditerranée Corse » de 2023-2026, 6 sites expérimentent actuellement des actions de régénération des cycles de l’eau. Une de ces expérimentations – Colomieu dans la communauté de communes Bugey Sud (01) – est recensée dans ce dossier spécial.

Ce projet de « Suivi d’expérimentations de l’hydrologie régénérative » vise à accompagner des projets territoriaux innovants capables de réduire la vulnérabilité des milieux et des sociétés aux perturbations climatiques, notamment à travers des actions de restauration des cycles de l’eau fondées sur des approches systémiques et concertées. Il se décline en 2 volets, en cours de réalisation :

Volet 1 :

- Capitalisation sur les dynamiques des collectivités pour favoriser le déploiement de Démarches territoriales de Régénération des Cycles de l’Eau : par la documentation, la capitalisation et la valorisation des retours d’expériences, l’animation de rencontres entre collectivités pilotes, et le déploiement prospectif de ces démarches ; et l’étude des leviers de propagation des pratiques par le Social Learning, en collaboration avec Florence Gaunet (CNRS Aix Marseille).

Dans le cadre de ce premier volet, l’association PUHR réalisera un guide-ressources à destination des collectivités françaises.

Volet 2 :

- Mise en place d’un protocole de mesures et suivi de sites expérimentaux des collectivités pilotes pour évaluer l’impact des approches d’hydrologie régénérative sur le cycle de l’eau et les paysages. Instrumentation scientifique, en collaboration avec Judith Eeckman (Dr hydro-climatologue spécialisée sur le rôle des sols dans les cycles hydrologiques).

Les 6 territoires pilotes sont situés en région Auvergne Rhône Alpes :

Localisation des collectivités pilotes qui mettent en place des démarches de régénération des cycles de l’eau à l’échelle territoriale

Localisation des collectivités pilotes qui mettent en place des démarches de régénération des cycles de l’eau à l’échelle territoriale

Chaque collectivité pilote propose une démarche propre aux enjeux et au contexte de son territoire.

« Pour une hydrologie régénérative », c’est quoi ?

Pour une hydrologie régénérative est une association nationale qui a vise à impulser des dynamiques territoriales, multi-acteurs, politiques et citoyennes, de planification et mise en œuvre d’une régénération massive des cycles de l’eau. Elle diffuse également la vision, les inspirations, les connaissances et les moyens d’une régénération massive du cycle de l’eau, comme essentielle et structurante pour des territoires résilients face à nombre de problématiques liées à l’eau ainsi qu’aux évolutions climatiques et leurs conséquences sur les sociétés et les écosystèmes.

Elle poursuit ce but en menant diverses actions :

- Mener un travail de recherche sur la régénération du cycle de l’eau par l’aménagement des territoires et des espaces agricoles pour améliorer la résilience face aux nombreuses problématiques liées à l’eau (sécheresse, inondation, érosion, fertilité, biodiversité…).

- Capitaliser et diffuser les connaissances et les travaux sur l’agriculture et l’hydrologie régénérative.

- Soutenir et fédérer les personnes, les associations, les institutions publiques ou privées partageant ces mêmes objectifs de régénération du cycle de l’eau, notamment en les faisant profiter de l’expertise de ses membres et en favorisant les échanges et les interactions entre ces différents acteurs.

Pour une hydrologie régénérative a contribué à l’enrichissement des ressources sélectionnées dans ce dossier spécial sur le ralentissement de l’eau.

Pour aller plus loin

La Plateforme vous recommande aussi…

Des livres :

- Rendre l’eau à la terre, Alliances dans les rivières face au chaos climatique, 2024, Baptiste MORIZOT, Suzanne HUSKY, éd. Le Seuil.

- Cultiver l’eau douce : du jardin de pluie à l’hydrologie régénérative, des solutions concrètes pour régénérer nos écosystèmes, 2025, Samuel BONVOISIN – François GOLDIN – Antoine TALIN, éd. Ulmer

- Hydrater la Terre, Le rôle oublié de l’eau dans la crise climatique, 2021, Ananda FITZSIMMONS, éd. La butineuse

- Hydronomie, Cultiver l’eau verte pour restaurer l’eau bleue et augmenter la résilience hydrique des agrosystèmes, Marlène VISSAC, 2025, éd. Le Bord de l’eau

- Face à l’aridité, la puissance de l’arbre, Geneviève MICHON, 2025, IRD Editions

Des articles scientifiques :

- Roose E, Sabir M. (2002). Stratégies traditionnelles de conservation de l’eau et des sols dans le bassin méditerranéen : classification en vue d’un usage renouvelé. In : Roose Eric (ed.), Sabir M. (ed.), De Noni Georges (ed.). Techniques traditionnelles de GCES en milieu méditerranéen. Bulletin – Réseau Erosion, (21), pp. 33-44.

- Varia D., Eeckman J. et al. (2025). Hydrologie Régénérative : Méthodologie de quantification des impacts pour les sites pilotes. In : Dynamiques environnementales.

- Falkenmark M., Rockström, J. (2006). The New Blue and Green Water Paradigm: Breaking New Ground for Water Resources Planning and Management. In : Journal of Water Resources Planning and Management, 132(3).

- Douville, H., et al. (2021). Water Cycle Changes. In : Climate Change 2021 : The Physical Science Basis. Contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Cambridge University Press.

- Richardson K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. In : Sciences Advances. Vol. 9, Issue 37.

- Fernandez S., Barbier R. (2025). Pour un nouveau contrat hydro-social. In : TSM 1&2 2025.

Des documents :

- Météo-France, A quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?

- Guide pratique pour la sélection, la conception et la mise en œuvre des Mesures naturelles de rétention d’eau en Europe, Commission européenne

- Réduire les risques grâce aux mesures naturelles de rétention d’eau : 5 fiches-conseils, OiEau

Un centre de ressources :

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de :