Rehausser le lit mineur pour ralentir l’eau et soutenir la nappe (Bonnieure)

COLLECTIVITÉS, SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

2025 | FICHE, RETOUR D’EXPÉRIENCE

Résumé

Au XXe siècle, la Bonnieure a connu divers aménagement et choix de gestion qui ont conduit à une érosion intense du lit fluvial (avec une incision allant jusqu’à 2,5 mètres de creusement), entraînant l’abaissement de la nappe phréatique, la perte des zones d’expansion de crue, et une uniformisation écologique. Pour restaurer un fonctionnement plus naturel, le Syndicat d’Aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB) a mené entre 2018 et 2022 un programme de restauration sur 7,5 km de cours d’eau. L’objectif visé était une diversification des milieux, l’étalement des crues fréquentes, le renforcement du lien nappe-rivière. Pour ce faire, le lit de la Bonnieure a été rehaussé à l’aide de 35 000 tonnes de matériaux, formant 238 radiers enrochés. Ces seuils favorisent une alternance de zones calmes et dynamiques, propices à la biodiversité.

La recharge de la nappe phréatique a été significative : entre 0,5 et 1,5 m de remontée selon les secteurs, sur environ 30 hectares. Les milieux se sont effectivement diversifiés comme en témoignent les inventaires piscicoles réalisés post-travaux.

Un suivi a été mis en place (piézométrie, débits, qualité de l’eau, sédiments). Malgré quelques résistances liées à une vision dépassée de la « rivière propre », la pédagogie et les résultats tangibles – retour des poissons, remontée de la nappe – ont permis une bonne appropriation du projet par les habitants et les acteurs locaux.

Fort de cette réussite, le SyBTB poursuit désormais des travaux similaires sur un affluent de la Bonnieure, dans une démarche fondée sur l’expérience, l’observation scientifique, et la restauration de la dynamique naturelle du cycle de l’eau.

Contexte

Les aménagements ruraux et hydrauliques du XXe siècle visaient, dans une logique aménagiste, à optimiser l’exploitation agricole des territoires et le fonctionnement hydraulique des rivières. Si la Bonnieure (affluent de la Tardoire dans le bassin de la Charente) a pu échapper au recalibrage qu’ont connu nombre de terroirs remembrés à des fins agricoles, elle n’a pas été épargnée, à la fin du siècle, par des travaux de « nettoyage sévère » consistant à retirer les obstacles aux écoulements (rochers, souches). L’objectif était de faciliter l’évacuation des crues et d’avoir une rivière « propre » (sans « déchets» ni obstacles). En particulier, la tempête de 1984 sur ce secteur a fait tomber un grand nombre d’arbres, qui ont ensuite été dessouchés et évacués. Cela a eu un impact ultérieur sur le fonctionnement hydromorphologique de la rivière. L’accélération des écoulements qui s’en est suivie a augmenté la capacité érosive du cours d’eau, lequel a alors profondément creusé son lit (jusqu’à 2,50 mètres). Elle a ainsi induit divers dysfonctionnements : rabattement de la nappe, suppression des zones d’expansion des crues et inondations dans les territoires aval, uniformisation des écosystèmes, érosion des berges.

Problématique et objectifs

Pour qu’une rivière soit en bonne santé, elle doit pouvoir vivre et respirer au rythme de l’eau. C’est le sens du projet mené par le Syndicat d’Aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB), qui vise à restaurer le fonctionnement naturel de la Bonnieure.

Les travaux ont deux objectifs majeurs :

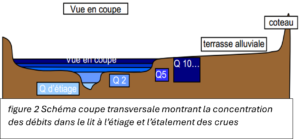

- Mieux gérer les crues fréquentes : L’aménagement doit permettre à la rivière de déborder de manière contrôlée lors de crues de faible intensité (dites « biennales » : crues qui, au vu de leur intensité, ont une chance sur deux de se produire chaque année). Pour cela, les berges ont été remodelées pour ne pas dépasser un mètre de hauteur, créant des zones d’expansion naturelles.

- Recharger la nappe alluviale :

→ Lorsque la rivière en crue déborde dans le lit majeur, l’eau s’infiltre dans le sol de la zone inondée.

→ De même, le rehaussement du fond du lit de la rivière permet de remonter le fil d’eau et le niveau de la nappe alluviale.

Ces deux processus permettent de recharger efficacement la nappe. Cette eau est naturellement filtrée par les sols. De plus, elle constitue un stock précieux apte à soutenir le débit de la rivière pendant les périodes d’étiage. Elle contribue à la vitalité de l’écosystème local, en particulier les zones humides adjacentes au cours d’eau.

En résumé, ce programme vise à rendre à la Bonnieure un équilibre plus sain du cycle de l’eau. Elle devient ainsi plus résiliente face aux aléas climatiques, capable de mieux gérer les petites crues tout en se constituant une réserve d’eau essentielle pour l’étiage.

Pour qu’une rivière soit en bonne santé, elle doit pouvoir vivre et respirer au rythme de l’eau.

Solutions et résultats

Pendant six années, d’importants travaux ont été menés pour restaurer la morphologie naturelle de la rivière en rehaussant le fond du lit par endroits, grâce à l’apport de matériaux adaptés, favorisant à la fois la stabilité des écoulements et la diversification du milieu.

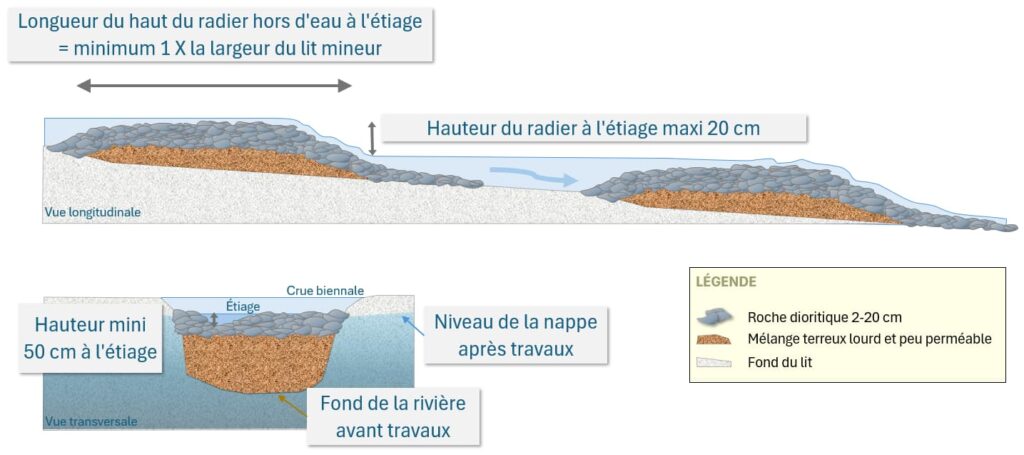

Au total, 35 000 tonnes de matériaux ont été mobilisées pour créer 238 radiers – ces seuils de cailloux stabilisateurs – totalisant 3 km restaurés répartis sur 7,5 km de cours d’eau. Fort de l’expérience acquise dès la première tranche de chantier, le syndicat a fait évoluer le design des radiers : leur longueur a été privilégiée. En effet il est apparu que la longueur du radier doit être au minimum égale à la largeur du lit mineur, pour garantir la stabilité de l’aménagement dans le temps.

Les matériaux employés sont des roches dioritiques, un type de granite sans quartz, de calibre 20/200 mm, issues d’une carrière située dans une commune voisine de la zone des travaux. Lorsque la rehausse du lit dépassait 50 cm, une couche de substrat argilo-sablo-limoneux était d’abord déposée sous les blocs rocheux. Ce noyau étanche permettait non seulement de stabiliser l’ensemble, mais aussi de réduire le volume de roches nécessaires, optimisant ainsi les coûts du chantier (voir figure 1 ci-dessus).

Enfin, dans les secteurs concernés, un éclaircissement des berges a été réalisé. Il facilitait l’accès aux zones de travaux, tout en contribuant à diversifier les milieux par un apport de lumière sur les zones de courant, favorable à certains habitats aquatiques. Disposant d’une équipe compétente pour ce type de travaux, le maître d’ouvrage l’a mobilisée en régie pour ces éclaircissements. Il a ainsi focalisé les subventions sur les apports de matériaux.

Restaurer, observer, expliquer : une démarche complète au service de la rivière

Pour évaluer les effets des travaux de restauration, plusieurs dispositifs de suivi environnemental ont été mis en place :

- 11 piézomètres pour surveiller le niveau de la nappe phréatique,

- 2 stations de débit pour enregistrer les variations du débit de la Bonnieure,

- 5 points de suivi de la qualité de l’eau,

- 1 point de contrôle des débits solides afin d’observer l’évolution du fond réaménagé,

- un nivellement permettant de vérifier dès la phase 3 l’obtention d’un profil en long et d’une ligne d’eau corrects.

Ces suivis ont permis d’évaluer l’effet des aménagements : la nappe phréatique a remonté de 0,5 à 1,5 mètre selon les secteurs, avec une moyenne d’environ 1 mètre sur l’ensemble du fond de vallée. Cette dynamique retrouvée concerne une surface d’environ 30 hectares.

La rivière présente désormais une alternance de radiers à écoulement courant et de zones profondes plus calmes, qui fonctionnent comme des zones de dépôt pour les matériaux sablo-limoneux naturellement transportés par la rivière. Les radiers, conçus avec un lit à emboîtement, permettent de concentrer l’écoulement en période d’étiage, assurant un écoulement vivant même en période de basses eaux.

Une restauration partagée et expliquée

Au fil du chantier, de nombreuses visites ont été organisées : avec des scolaires, des élus, des entreprises locales. Cette ouverture a permis une meilleure appropriation collective du projet. En témoignent les dons de matériaux spontanés, venus de riverains et de la carrière Garandeau, sensibles à la démarche engagée.

Suivi dans la durée

Conscient des enjeux de suivi et d’évaluation à long terme, le SyBTB a renforcé son dispositif. Après une première phase de suivi par piézomètres artisanaux, un programme plus structuré a été lancé en 2024 avec l’appui d’un stagiaire de Master 1, encadré par le Syndicat et un hydrogéologue indépendant. Ce travail a permis de poser les bases d’un modèle hydrogéologique nappe-rivière en 3D, fondé sur des données de terrain (stations de mesure, jaugeages, relevés topographiques…).

Afin de poursuivre et valoriser ces efforts, un nouveau stage est en cours en 2025. L’objectif est double : maintenir le suivi en place et finaliser le modèle hydrologique via le logiciel MARTHE du BRGM, pour mieux communiquer les résultats aux élus et partenaires institutionnels. Cette démarche fait appel à l’appui technique du bureau d’études AC D’EAU, sollicité pour l’encadrement et le conseil scientifique.

Aspects économiques

Les travaux de restauration hydromorphologique (238 radiers) répartis en 7 tranches de 2018 à 2022, ont coûté 850 K€. Le dispositif de suivi piézométrique a coûté 6 K€. Le plan de financement a été le suivant :

L’agence de l’eau Adour Garonne a subventionné le projet à 60%.

- Pour les tranches 1 à 3, le maître d’ouvrage a fait appel aux subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine (10%) et du Conseil départemental de la Charente (10%).

- Pour les tranches 4 à 7, la Région Nouvelle-Aquitaine a financé ce programme à 20%, dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’Entente pour l’eau du grand Sud-Ouest.

- Le syndicat a apporté l’autofinancement.

Le suivi ultérieur est financé à 80 % par l’agence de l’eau Adour Garonne dans le cadre du dispositif des sites pilotes de Solutions Fondées sur la Nature, mis en place par l’agence.

Le syndicat poursuit actuellement ces travaux dans le cadre d’un nouveau Plan Pluri-annuel de Gestion adopté en 2024.

Difficultés rencontrées

La perception de la nature « propre » reste bien ancrée chez certains : des voix se sont élevées pour demander l’enlèvement systématique des embâcles, perçus comme des « déchets ». Or, ces amas de bois morts ou d’obstacles naturels constituent une source essentielle de vie pour la rivière : ils abritent, nourrissent, structurent les écoulements. Ils ont également une fonction hydromorphologique, participant au ralentissement du débit solide du cours d’eau.

Il a fallu faire preuve de pédagogie pour expliquer leur rôle écologique et convaincre de l’intérêt de maintenir certains embâcles. Un suivi spécifique a même été mis en place pour justifier leur maintien, face à des attentes parfois contradictoires, héritées d’une époque où l’on pensait que « nettoyer » la rivière, c’était bien faire.

« Ils l’ont fait, ils en parlent »

« Il faut adapter les projets à la géologie : on n’aurait pas pu mener ce type de travaux sur le Bandiat ou la Tardoire, car les terrains sont karstiques, avec des pertes. Dans ces cas-là on ne parle plus de recharge de nappes phréatique. »

« Au démarrage de ce programme pluriannuel de gestion, il a fallu convaincre les riverains et les habitants. Le projet était ambitieux et beaucoup étaient sceptiques, pas seulement à cause des inondations. Nous avons organisé des réunions publiques pour présenter le projet. Mais ce sont vraiment les résultats des premières années, spectaculaires, qui ont convaincu les habitants : la remontée de la nappe a été rapide et forte. Les poissons sont revenus. En plus de la lamproie, de l’anguille et du goujon, il y a désormais des espèces exigeantes en termes de qualité des milieux : chabot, vandoise, truite, et en fortes densités ! Avant, les pêches électriques étaient mauvaises. La dynamique ancienne des crues et inondations a aussi été restaurée. C’est un fonctionnement plus naturel, avec une érosion latérale des méandres plutôt que par le fond.Dans notre nouveau programme qui commence cette année, nous allons mener le même type de travaux sur un affluent de la Bonnieure, lui aussi enfoncé de 2,50 m. Il y a un riverain qui se souvient de l’époque où son père traversait ce ruisseau à gué, avec cheval et charrette, avant la tempête de 1984. Il n’y a aucun problème pour convaincre de l’intérêt de ces travaux, maintenant. »

Date du projet

Le projet a été réalisé en sept tranches de travaux, de 2017 à 2023.

Contact

Emmanuel ROJO-DIAZ : e.rojodiaz@sybtb.fr

Orlane QUERAUD : o.queraud@sybtb.fr

Porteur du projet

Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)

La petite rivière

16110 AGRIS

Tél. : 05 45 38 10 26

Liens

Fiche élaborée par l’équipe du réseau des Techniciens médiateurs de rivière –CPIE Val de Gartempe :

RECHARGES GRANULOMÉTRIQUES ET DISPOSITIFS DE SUIVI SUR LA BONNIEURE

Cette fiche comporte des liens vers les 3 rapports bilans des travaux, présentés pour solde aux financeurs.

Ces dossiers décrivent avec précision les travaux réalisés et les résultats obtenus.

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de :