Des ouvrages low-tech pour réactiver les processus naturels

COLLECTIVITÉS, SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE, ZONES HUMIDES

2025 | NOTICE, RETOUR D’EXPÉRIENCE

Contexte

La seconde moitié du XXe siècle a vu se déployer une gestion opérationnelle des cours d’eau basée sur une ingénierie de travaux lourds. Ces derniers consistaient à utiliser, face aux désordres à éviter ou à réparer, des moyens dont la puissance était du même ordre de grandeur que la puissance de la rivière, ou tout au moins en mesure d’y faire face : recalibrage, rectification, merlons, endiguements, enrochements, etc.

Les années 2000 ont vu l’avènement d’une gestion plus douce – moins hydraulique et plus écosystémique – des cours d’eau. En 2014, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, a confié une partie de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations) au bloc communal.

À la fin, c’est toujours la rivière qui gagne

Une rivière dont le module est de 10m3/s, peut fournir, sur un dénivelé de 2 mètres une puissance de l’ordre de 200kW. À titre de comparaison, le moteur d’une grosse pelleteuse mécanique a une puissance de l’ordre de 100 kW.

À la différence de l’engin de chantier, la puissance de la rivière s’exerce en permanence à travers les processus hydromorphologiques : à la fin, c’est toujours la rivière qui gagne.

Des écologues américains* proposent désormais une approche basée davantage sur les processus hydromorphologiques naturels des eaux courantes (*G. Mathias Kondolf de l’université de Berkeley, Joe Wheaton et Nicolaas Bouwes de l’université d’état de l’Utah, Stephen N. Bennett et Emily Fairfax de l’université St Louis Obispo Californie). Au lieu de réaliser les travaux lourds, il s’agit d’accompagner la dynamique de la rivière avec des opérations low-tech tirant parti de sa puissance hydraulique, afin de réparer divers types de déséquilibre : incision du cours d’eau, chenalisation, déconnexion des milieux latéraux, simplification et homogénéisation des milieux et conditions d’écoulement. Des ouvrages sont alors construits sur des points stratégiques du cours d’eau, imitant les techniques de construction du castor.

Résumé

La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a mené une opération de régénération lowtech des fonctionnalités de cours d’eau et de l’hydrosystème sur deux cours d’eau de sa compétence – la Véore et son affluent la Lierne –, sur les communes de Chateaudouble et Chabeuil, dans le département de la Drôme. Ces rivières ont souffert d’une incision de leur lit et d’une érosion régressive, induisant une déconnexion de la nappe et une simplification des milieux naturels. Elles ont aussi connu une gestion drastique des bois morts, éliminés systématiquement et qui ont fini par manquer dans l’équilibre morphodynamique.

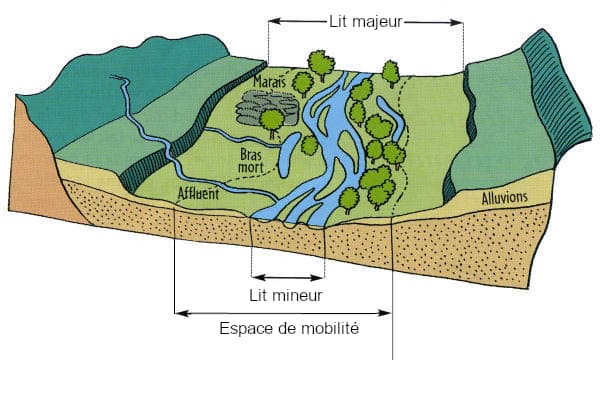

Les aménagements réalisés sont inspirés des constructions réalisées par le castor. Le programme s’est développé sur un tronçon de 1 kilomètre de la Véore, incluant la confluence de la Lierne. Dans ce site, le projet tire parti d’un espace de mobilité du cours d’eau dont les annexes alluviales sont restées naturelles et non aménagées (cf. schéma ci-dessous) ; il consiste à implanter deux types d’ouvrages principaux aux points stratégiques soigneusement identifiés, avec des objectifs variés. Les ouvrages ne sont pas totalement étanches. Ils sont bâtis avec des matériaux extraits localement (bois et sédiments), et disposés selon les méthodes utilisées par les castors, tenant compte des flux d’eau.

Le castor d’Europe est une espèce présente depuis 1 à 2 millions d’années dans l’hémisphère nord. Sa co-évolution avec les cours d’eau européens a largement éprouvé ses techniques de construction, qui peuvent être considérées comme « robustes », et prises comme exemple dans une approche biomimétique. Avant la quasi-disparition du castor à l’ère moderne, la paléogéographie révèle que les cours d’eau européens étaient bien moins chenalisés en plaine, avec une morphologie en tresses (cf. schéma ci-dessous) plus fréquente, largement influencée par les constructions des castors.

-

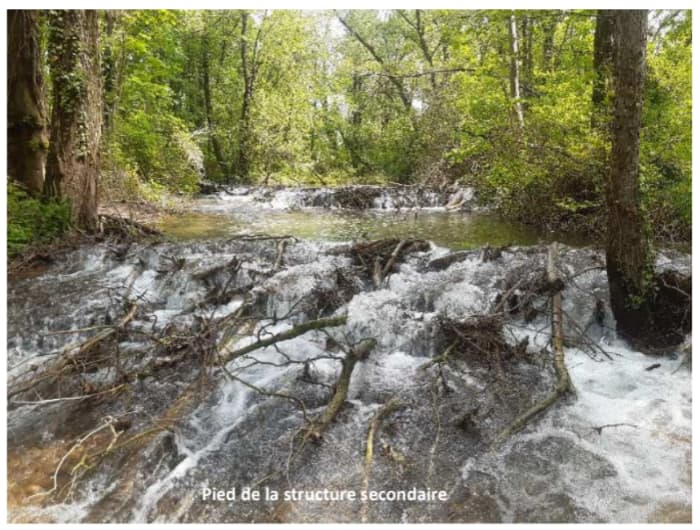

L’ouvrage castor est implanté de façon à disperser le flux du chenal principal vers des chenaux secondaires insuffisamment alimentés ou asséchés. Il induit un élargissement de la zone d’écoulement, donc un ralentissement du flux, à l’amont comme à l’aval. Il favorise ainsi le dépôt des sédiments et de matières en suspension, donc le rehaussement progressif du fond du lit à l’amont de l’ouvrage. Celui-ci est conforté à l’aval par un ouvrage de consolidation qui limite le risque d’affouillement en pied d’ouvrage. Le lien nappe-rivière est doublement renforcé : par les berges grâce au relèvement du niveau de l’eau à l’amont de l’ouvrage, et par le fond grâce à l’augmentation de la surface d’infiltration via les chenaux secondaires.

-

Un ouvrage castor mimétique : l’ouvrage principal (au second plan de l’image) est consolidé par l’aval avec un ouvrage secondaire (ici au premier plan)

L’ouvrage « mange berge » est implanté en biseau à proximité d’une berge abrupte, vers laquelle il redirige le courant qui va aller éroder cette dernière. Les matériaux ainsi érodés iront se déposer plus loin sur l’ouvrage castor.

Au contraire des travaux classiques d’entretien ou restauration de cours d’eau, le maître d’œuvre ne cherche pas à construire un ouvrage stable et définitif, élaboré pour durer, mais à ré-activer les processus naturels inhérents à la vie hydromorphologique de la Véore. Les neuf ouvrages bâtis ne sont que l’outil de cette réactivation, et pourront disparaître ou évoluer eux-mêmes au fil des évènements hydrologiques, comme l’a montré la visite de terrain après la crue du 16 mai 2024. Cette approche nécessite une présence de terrain et un suivi régulier, assurés par le technicien rivière.

Rapport d’intervention « génie animal »

1-Contexte, objectifs, périmètre

2-Description des aménagements

- Principes et stades dévolution

- Liste des ouvrages

- Justification et effets recherchés pour chaque ouvrage

3-Suivi évaluation

- Objectifs et paramètres du suivi

- Retours suite à la crue du 16 mai 2024

Le petit plus

La vidéo « Installation d’ouvrages mimétiques castor sur la Lierne à Chabeuil (26) » de la chaîne Réseau Rivière TV a été tournée lors d’une visite de terrain en compagnie de Cédric Cadet (chef de projet GEMAPI à Valence Romans Agglo) et du philosophe naturaliste Baptiste Morizot, maître de conférences à l’université Aix-Marseille. Ils y présentent les principes d’action, les objectifs poursuivis, les modalités de réalisation, les difficultés. Le commentaire de cette vidéo comporte un lien vers un dossier proposant de très nombreux documents sur le sujet, par exemple un diaporama présenté à l’occasion des 9e Rencontres du réseau Rhône et Saône, comportant des schémas explicatifs de qualité.

Deux autres vidéos disponibles ici et ici de la chaîne Youtube « Partager c’est sympa » montrent les modalités pratiques (1e vidéo) et les principes (2e vidéo) de la construction des ouvrages castor, à travers un chantier participatif.

L’OFB a également mené l’enquête sur la Véore, et en a tiré cette vidéo.

Date de parution

Mai 2024

Porteur du projet

Valence Romans Agglo (Cédric Cadet)

Contacts

Cédric CADET, Chef de Projet GEMAPI à Romans Valence Agglo

cedric.cadet@valenceromansagglo.fr

Liens

La vidéo de présentation « Médecine castor » proposée par l’agglomération

Ce document a été réalisé avec le soutien de :